汪凯篆刻评述 非亚

古典的掘进

非亚

当代篆刻发展至今,作为一门独立的艺术形制,已经呈现出色彩斑斓的艺术态势。作为一门古老的艺术,篆刻与书法绘画不同,在极为小众的圈子里踟蹰前行,艺术成果与理论还远远落后于书画。这样的环境中,很多篆刻家夙兴夜寐,潜心于金石之间,游走于方寸之地,孜孜以求篆刻真谛。汪凯,一位极其真诚、沉溺篆刻的印人,于刀石间践行三十余年,就是其中的一位。于今,孤山识慧,为其量身作谱,实乃传珠之事。

对于汪凯的篆刻,我想进行一次实事求是地评述,而不是一味地吹捧。我认为只有这样,才能客观地评价他在当代篆刻群体中的位置,以及他所存在的意义。每一个篆刻家,必然有其艺术基因的传续,这种基因,一定在某个层面强大,而在另一个层面暗弱。篆刻与书画一样,存在着巨大的悖论。慕古与求新,成为当代篆刻争论的主题。实际上,真正的印人也遵循“古不乖时、今不同弊”的艺术实践思想,但慕古而求新,在实践中却是最难做到的,以至于摹古者满身棺材气,倔强地坚守形同逼肖;而求新者却以嬉皮士的面目示人,把西方现代派的解构主义、荒诞思绪赤裸裸示人。这两个极端都不乏拥趸,且也有一些理论家为之鼓噪。究竟,脱离篆的形制是否还能叫篆刻,图案化、符号化的篆刻究竟与传统篆刻的创新有何意义,这与当代书画的一些先锋派实践一样,存在着巨大的歧义。汪凯显然不属于上述两类,他严格地遵循追古而创新的艺术原则,对新崛起脱离篆式的艺术形态始终保持警惕,这与他多年的篆刻实践和美学思想有着深切的关系。

一、印中求印,在形质追求中的深度自我实践

汪凯对篆刻艺术的兴趣触发,并无家学渊源。实际上,我们所在的农村,是一些传统文化的荒漠之地。即便象书画这样普及于户牖草庐之间的艺术形式,极目所视,也都是一些粗鄙的民间存在。汪凯对于篆刻的第一认识,来源于我们小时候的初级读物――小人书。连环画上刀枪剑戟蔽日旌旗引导了我们最初的艺术想象。而他,从招展的旌旗中看到了引领挥舞的大旗上的篆字,从此对其发生了浓厚的兴趣。这时候,他不过十多岁。于是,他在那个资源极其匮乏的年代开始寻找这种文字。而周围,除了仿宋私章的实用刻匠,几乎找不到从事篆刻艺术的人。每每零星得到一本残破的印谱,都会成为他那个年纪的珍宝,所有的启蒙都由强烈的爱好所支撑。直到他得到邓散木的《篆刻学》,才自觉而系统地进行自身的检视,确立一个自学篆刻的路径。

汪凯初入印,没有学院派式的渐进临摹,几乎是逮着什么就摹什么,这与当时的资源缺乏有着极大的关系。但这些雪花漫舞式的杂陈,却也造就了他谙熟多种流派的强大基因,不苑囿执着于某一宗族的自由风格,强化了他刀法的丰富性。没有系统梳理之前,他几乎是由着性子来,更多的是临摹,很难谈创作。直到他认识到这种杂陈带来的荒疏和凌乱伤害了自己的创作,他才真正地开始反思自己的篆刻之路。九十年代开始,图文的兴起极大丰富了印人的选择。此时的汪凯,在历经明清流派的摹刻,对黄牧甫、邓石如、赵之谦、吴昌硕、邓散木、陈巨来、齐白石等一代巨匠的追随,开始静静地回归汉印。所幸此时,他遇到了学习篆刻的第一位老师――王日曦先生。王老师从陈大羽,为齐派的直接继承人。王老对于汪凯的指点无疑是十分独到的,他并没有让汪凯直接跟随他入手齐印,而是指点他立足汉印。从时代审美取向看,汉代审美是一种集体意志的反映,在个性方面较为淡薄。总的特征是追求大和满。反映到篆刻艺术上,同样是宏大充盈的审美取向。印文的方整缜密、屈曲填满、浑穆严整之美便从强屈印文中传神出来。汪凯在取汉印宽博宏阔而又肃穆整饬的意象中,大力汲取汉私印中写意类印、凿印、古陶印等个性率意的特质,克服流派印以奇相矜的流俗,在质朴、自然、平淡、简至中寻求刀法变化,形成平和安雅的布局,疏密有致、自然天成的韵致,在一定程度上使之张扬,获得了汉印创作的自我升华,也为后来的创作进行坚实的铺垫。

二、印从书出,在古玺与金文中舞蹈

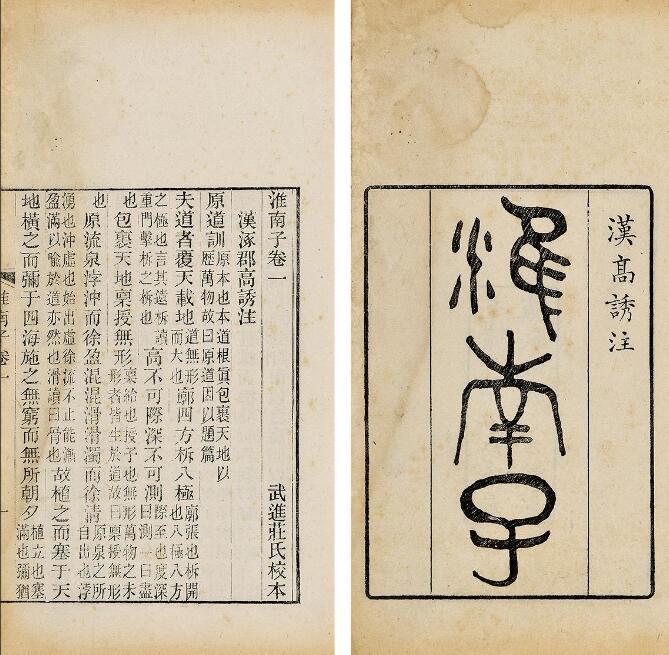

2006年之后,汪凯开始有目的的向先秦文字探寻,战国古玺成为他研究的首要对象。对于古玺的沉迷,他并不仅仅使用其作为印文的符号,而是对这种异体纷呈、繁简无定的文字特色进行学术性的钻研。他对于古文字的研究,尤其是古印章的探寻,已经深入到对春秋战国各国的文字考据。而更多的,在考据之余,他从一个印人的角度,对于古玺质朴、高古、自然、典雅之美进行剖析。他完全沉浸在古玺这种远古中透出的空灵朴茂、奇曲中凸显浑然天成和真力弥满的氛围里,逐渐使他意识到了必须摒弃流派印的矫揉造作,而将方圆、虚实、有序和无序、和谐与张力等诸多元素自然地统一在一起。对古玺的深究,使他打开了通向上古的一条美学幽径,从认知上对他今后的创作有了较强的储备。这之后,汪凯夙兴夜寐,创作了大量参渗古意的印章系列:心经、古琴印、二十四诗品、古诗文系列,作为他对古典的倾慕和致敬。这些系列印谱中,可以明显地看出他对之前自己的否定,对自己赖以钦慕的浙派的扬弃。这是一个痛苦的抉择,也是艰难的蜕变历程,没有之前的储备,没有多年潜心刻骨的心手追摹是无法完成的。2015年,他出版了《古印章探微》一书,我们可以详尽地看到他对玺印的分类,从齐印、燕印、三晋印、楚印、秦印分别描述,既有对印章的考证,又有对玺印的美学解构。而他在其中,参看了《古玺汇编》、《古文字谱系疏证》、《战国文字通论》、《战国官印考释》等大量专业书籍,穷就其源。

学术研究的同时,作为一个书法家,他不仅有用刀的实践,还有书写的实践,多管齐下,集聚了丰厚的学养和扎实的书写秉刀能力。追本溯源,在完成了对古玺的梳理和实践,汪凯又将目光凝聚在商周的金文上。金文作为商周文字,自身表现出圆润自然、生动活泼、结构多变的特质,天然流露出一种无拘无束的精神风貌,无时不刻透出一种天真烂漫。2019年10月,汪凯又完成了《周代金文六种》(与吕金柱合著)的编纂,详细地注解了《大盂鼎》、《史墙盘》、《毛公鼎》、《散氏盘》、《虢季子白盘》、《中山王鼎》,对于歧义、误释进行勘误,并标注句读,简释原文,为研究者、书法者提供极准确的范本。一次次的积累,一次次的实践,是汪凯对自身、也是对篆刻史的从容检视:作为现代印人,怎样去观照历史?如何把握篆刻的内在逻辑?只有考察前人都做了什么,为什么这样做,并以此与当代、与自身作为比较,才能够对自身努力的方向做出价值判断,对自身的艺术活动作出合理评估。这样,所有对于靶向的精准锁定,就成为艺术家取舍、扬弃的根本所在,更是一种自身视角的位移:站多高,望多远!

汪凯在金文的书写上,至少用了十年的时间,这段时间,他很少涉猎别的书体,醉心于对金文的状摹。也正是十年时间的打磨,使他对于金文的掌握程度到了随手即来的程度。他在金文的书写上,以硬毫入纸,回避了其锋芒毕露的属性,逐渐注入荒率而简淡的笔意,笔致浑厚朴茂,稳重洗练。在书写的基础上,他以书入印,也是他对印从书出的实践。实际上,他入印的金文,已经有了先秦众多文字的基因,而不仅仅是煅铸于青铜的附属。

三、错综群妙,在兼容并蓄中明确方向

汪凯是少见的诗书画印均有涉猎的艺术家,而且,除了篆刻,他在书法艺术、现代刻字艺术、以及古文字研究领域都有非常好的成绩。尤其是现代刻字艺术,曾连续四次获得国家级大展金奖,国内且无二人。汪凯对现代刻字艺术的实践,实际是篆刻艺术的延续。反过来,刻字艺术对于他的篆刻,也有着较强的反哺。他将篆刻中的疏密、残破、界格、平与险、阴与阳等众多元素应用到刻字中,使众多书体在刻字中呈现出高度的和谐统一。而在篆刻中,他对刻字这种大板捉刀、无所顾忌的创作形式产生极大的兴趣,他对刻字线条的理解,对木板肌理的审视,对多种形式在刻字作品中的融合,都引起了他对篆刻的深深思考。他在篆刻中对爽利干脆、生涩滞留的用刀方式,尤其是边款的内容形制,充分吸收了刻字艺术的营养,起到了十分明显的生发效果。当代篆刻界有一个十分奇怪的理论,即当代篆刻对印文书写的表现性、趣味性的注重应当与古文字学脱离。他们认为,作为篆刻创作的最主要字体,篆字已经是退出实用书体的古老文字,而很多古文字学家,并没有经过篆刻用刀的实践,仅仅依靠字形入印,就获得了金石大家的称号,实在让人难以认同。而且,古文字学与篆刻家艺术的研究方向是不同的,一味地向古文字索取,只能使篆刻艺术萎缩乃至窒息。持这种观点的大有人在,他们从这种理论方式中找到了脱离篆字的“篆刻”,使当代篆刻队伍中陡增了隶楷入印的庞大队伍。汪凯对此十分警惕,他清醒地看到,无力感知古文字是当代很多篆刻家的悲哀,很多人,篆刻功夫深厚,用刀深险老辣,但只不过是篆字的奴隶。从“印中求印”“印从书出”的角度,篆刻家识篆写篆是必然的功夫,学术的深入只会对篆刻艺术予以强化,并附着古老文化的传习基因而生生不息。一个篆刻家,遇难而止,转而求易,实在是对篆刻的误解。

在北京工作的几年,汪凯有幸拜石开为师,石开对他的开导让他更上层楼。石开先生以空灵简淡为美,他追求道、释合一的朴素的人道主义哲学境界,却又秉持着深沉而冷艳的印风。石开先生十分欣赏汪凯对古文字的探微,在他眼中,古老文字的线条乃至块面形成的绘画效果,都是现代印人所缺失的,穷究其理,定能获得不竭的创作源泉。这种指点,对汪凯有了巨大的触动,也使他更加坚定了对古文字深入研究的信心。实际上,这么多年,他因循着学术、书法、篆刻这条路,循环往复,在学术中滋养着篆刻与书法,乃至刻字,成为理论与实践的佼佼者。

一个篆刻家成功与否,主要取决于以下这些因素。一是极具方向性的艺术思想和某种创作模式。从艺术思想看,汪凯所坚持的,就是溯古求新的新古典主义范式。他一直徜徉在先秦文字中,在金文、古玺中执着前行。他并不排斥当代篆刻的流派形式,兼容并蓄,也独执己见,绝不人云亦云。他能清醒地看到当下篆刻的剑锋所指和流弊所在,十分自觉地应用并实践自己的艺术成果,实在难能可贵。二是他对于自身取舍后坚持的创作路径有着深切的认知,并能创造性地运用这一模式。他对于金文和古玺的学术性研究,其实是他篆刻方向的调整,也是从驳杂转向专一的知识储备。正是十多年的研究,潜移默化了他对先秦文字的感知,让这些文字在他的内心得以扎根和充盈,使他获得轻盈放飞这些文字的强大力量。三是他自洽圆满的多种篆刻语言的综汇,促成了他对自身的不断修正和调和。汪凯在我所见的艺术家中是最为勤奋的,几乎每天工作到凌晨四点,他所有的技法、艺术思想都从实践中得来,从临摹众家到独善一路,艺术之门总是给那些虔诚而有准备的人敞开着。四是拒绝定型,从内倾、封闭的自我完善向外拓、多变的现代表现方式靠近。实际上,拒绝定型是艺术家最为痛苦的过程,拒绝定型的潜台词是不断进行实验性创新,汪凯在篆刻语言的丰富上绞尽脑汁,他钟爱的先秦文字,或多或少还能看到汉印、封泥以及流派印的影子,杂糅众家,取人长补我短成为他篆刻的实用语言。

汪凯的篆刻,在践行新古典主义的道路上,也有着文人篆刻的尚意之影。他崇尚自然简淡的印风,骨子里也打着雄强豪放的深刻烙印,这或多或少会对他的篆刻思想产生某种抵牾,我们也会在他的某些印例中找到这种矛盾的影子,但这些,并不妨碍他成为一个成功的篆刻家。他的探索和韧性,也必然引领他达到自身认定的艺术高地!

-

1、战城南 两汉:佚名 战城南,死郭北,野死不葬乌可食。 为我谓乌:且为客豪! 野死谅不葬,腐肉安能去子逃? 水深激激,蒲苇冥冥; 枭骑战斗死,驽马徘徊鸣。 梁筑室,何以南?何以北? 禾黍不获君

-

关于端午节最著名的古诗词句子 (40句) 客里几逢端午节,看成雪鬓与霜髯。又是新一年的端午节将至,端午蕴含着深邃丰厚的文化内涵,在脊历闭传承发展中杂糅了多种民俗为一体。有哪

-

一轮明月颂家国古诗? 《关山月》【唐】李白 明月出天山,苍茫云海间。长风几万里,吹度玉门关。 汉下白登道,胡窥青海湾。由来征战地,不见有人还。 戍客望边色,思归多苦颜。高楼当此

-

扶桑在中国古代的含义?与连理枝有何不同? 扶桑 1.神话中的树名。《山海经·海外东经》:“ 汤谷 上有扶桑,十日所浴,在 黑齿 北。” 郭璞 注:“扶桑,木也。”《海内十洲记·带洲》:“