葛花树的诗词?

一、葛花树的诗词?

春天的葛花树向往天空

它的身体像一根蟒蛇,吐着信子

一圈一圈缠绕着沟沿儿那棵斜乔木

往上拧

在春天,我专心致志地趴在那棵葛花树的身上

高高的视线宛如一只蹦蹦跳跳的麻雀

飞越小木桥,飞越沟塘里的芦苇和鹅鸭

箭也似的穿过北岸上

那片翠竹林。最后

落到竹林掩映的那户人家的柴院门口

而当时的那个柴院门口,什么也没有

能听得到刘兰芳的《岳飞传》正在

铿锵有力地播放

胡子嘴忙完了活,那顶破毡帽

歪在只有几根稀毛的脑壳上。满面红光从豆腐坊里

悠哉悠哉地蹭出来

腰里系着他老婆那条雪白的围裙

他一边在白围裙上擦着湿手,一边

漫不经心地向沟沿踱来

当距离葛花树还有丈把远的时候

他在我背后发话了

不用往后看,我也能猜得到他的所作所为

傻小二,不学好。走神儿看啥啊——

不看啥,就看你家葛花树!

我趴在葛花树的身上,把一张幼稚的脸仰得底朝天

瞅都不瞅他一眼。这时候

只顺着葛花树昂着头的藤蔓往上看

春天的蓝天上,也只有一片片白云闲逛

好像冬天里一小片一小片,铺得不均匀的

薄霜或小雪

那时候,我和那株葛花树一样

真的没有理由把春天拒之门外

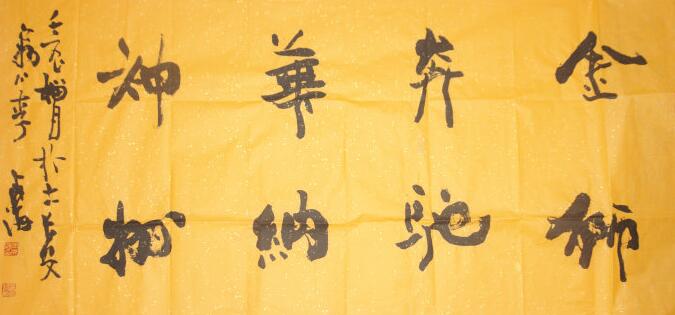

二、福如东海寿比南山书法作品

福如东海寿比南山书法作品

福如东海寿比南山,比喻人福气像东海的水一样浩大,寿命如终南山一样长久。有人会自创福如东海寿比南山 颜体书法 作为贺礼送给朋友祝贺。下面我带给大家的是福如东海寿比南山颜体书法作品,希望你们喜欢。

福如东海寿比南山书法作品

“福如东海,寿比南山”里所说的“东海”和“南山”是指什么地方

我们给老人祝寿时候最常说的贺词就是:福如东海长流水,寿比南山不老松。这里所说的东海就是现在的渤海,古有“海纳百川”之说。

古代中国的经济中心在黄土高原、华北平原,毗邻渤海,所以古人认为渤海是最大的海,因此以“福如东海”比喻福气自四方云集,像东海的水一样绵绵不尽。

关于南山的说法最早见于《诗经・小雅・天保》:“如月之恒,如日之升。如南山之寿,不骞不崩。”大意是:犹如上弦的月,好比初升的日。恰似南山之寿,不会崩坍陷落。但这里的南山是指哪座山,已经很难考证了。

有一种说法是这样的:相传唐代高僧鉴真在748年与三十五个门徒第五次东渡日本时,因遇到台风,漂流至振州(今三亚市)宁远河口(今海山奇观风景区一带)。他们筋疲力尽地踏上南山的土地,却马上恢复了精神。

这件奇事一传十,十传百,人们从此把南山叫做仙山。 传说 到过南山的人有病去病,无病健身,个个长寿。于是人们就用寿比南山来祝福他人长寿。

三、求一些古代名人的生平事迹

1.苏轼生平大事年表

北宋仁宗天圣元年--嘉佑八年(1023-1064)

1036 苏轼降生

1054 娶王弗

1057 中进士;母丧;服孝(1057.4-1059.6)

1059 举家前往京都

1061 仁凤翔判官

英宗治平元年--四年(1064-1068)

1064 任职史馆

1065 妻丧

1066 父丧;服孝(1066.4-2068.7)

神宗熙宁元年--元丰八年(1068-1086)

1068 娶王闰之

1069 返京;任职史馆

1071 任告监管;任杭州通判

1074 任密州太守

1076 任徐州太守

1079 任湖州太守;入狱

1080 谪居黄州

1084 往常州

1085 往登州;任登州太守;往京都;任中书舍人

哲宗(1086-1100)元佑年间太后执政(1085-1093)

1086 以翰林学士知制诰

1089 任杭州太守兼浙西军区司令

1091 任吏部尚书;往京都;任颍州太守

1092 任扬州太守;兵部尚书;礼部尚书

1093 妻丧;太后逝世;调定州太守;河北军区司令

1094 往惠州贬所;谪居惠州

1097 往海南;谪居海南儋州

徽宗(1101-1126)太后执政(1100)

1101 北返;往常州;逝世

1126 北宋亡

苏轼(1037~1101年),字子瞻,又字和仲,号“东坡居士”,眉州眉山(即今四川眉州)人,是宋代著名的文学家、书画家。他与他的父亲苏洵、弟弟苏辙皆以文学名家,世称“三苏”;与汉末“三曹父子”(曹操、曹丕、曹植)齐名。提到他,凡是有点文学常识的人,几乎无人不知,无人不晓。

他的父亲苏洵,即是《三字经》里提到的“二十七,始发愤”的“苏老泉”。苏洵发愤虽晚,但用功甚勤。苏轼晚年曾回忆幼年随父读书的状况,感觉自己深受其父影响。当然,假若没有苏洵的发奋读书,也就不可能使苏轼幼年承受好的家教,更不能年未及冠即“学通经史,属文日数千言”,也就更不可能有日后的文学大家。

嘉佑元年(1056年),虚岁二十的苏轼首次出川赴京,参加朝廷的科举考试。在翌年,他参加了礼部的考试,以一篇《刑赏忠厚论》获得主考官欧阳修的赏识,高中进士。

嘉佑六年,苏轼应中制科考试,即通常所谓“三年京察”,入第三等,授大理评事、签书凤翔府判官。后逢其父于汴京病故,丁忧扶丧归里。熙宁二年(1069)服满还朝,仍授本职。

苏轼几年不在京城,朝里已发生了天大的变化。神宗即位后,任用王安石支持变法。苏轼的许多师友,包括当初赏识他的恩师欧阳修在内,因在新法的施行上与新任当国王安石意见不合,被迫离京。朝野旧雨凋零,苏轼眼中所见的,已不是他二十岁时所见的“平和世界”。

苏轼因在返京的途中见到新法对普通老百姓的损害,故很不同意宰相王安石的做法,认为新法不能便民,便上书反对。

这样做的一个结果,便是像他的那些被迫离京的师友一样,不容于朝廷。于是苏轼自求外放,调任杭州通判。

苏轼在杭州呆了三年,任满后,被调往密州、徐州、湖州等地,任知州。

这样持续了有大概十年,苏轼遇到了生平第一祸事。当时有人故意把他的诗句扭曲,大做文章。元丰二年(1079年),苏轼到任湖州还不到三个月,就因为作诗讽刺新法,“文字毁谤君相”的罪名,被捕下狱,史称“乌台诗案”。

苏轼坐牢103天,几濒临被砍头的境地。幸亏北宋在太祖赵匡胤年间即定下不杀大臣的国策,苏轼才算躲过一劫。

出狱以后,苏轼被降职为黄州团练副使(相当于现代民间的自卫队副队长)。这个职位相当低微,而此时苏轼经此一狱已变得心灰意懒,于公余便带领家人开垦荒地,种田帮补生计。“东坡居士”的别号便是他在这时为自己起的。

宋神宗元丰七年,苏轼离开黄州,奉诏赴汝州就任。由于长途跋涉,旅途劳顿,苏轼的幼儿不幸夭折。汝州路途遥远,且路费已尽,再加上丧子之痛,苏轼便上书朝廷,请求暂时不去汝州,先到常州居住,后被批准。当他准备南返常州时,神宗驾崩。

哲宗即位,王安石势力倒台,司马光重新被启用为相。苏轼于是年被召还朝。这之后短短一两年内,苏轼从登州太守,拔升翰林学士,至上礼部尚书。

俗语:“京官不好当。”当苏轼看到新兴势力拼命压制王安石集团的人物及尽废新法后,认为其与所谓“王党”不过一丘之貉,再次向皇帝提出谏议。

苏轼至此是既不能容于新党,有不能见谅与旧党,因而再度自求外调。他以龙图阁学士的身分,再次到阔别了十六年的杭州当太守。

苏轼在杭州的唯一政绩便是修了一项重大的水利建设,在西湖旁边筑了一道堤坝,也就是著名的“苏堤”。

苏轼在杭州过得很惬意,自比唐代的白居易。但没过多久,王安石再度执政,他就又被召回朝。但不久又因为政见不合,被外放颖州。

之后苏轼几次入朝、贬官、贬官、入朝……饱尝宦海沉浮之苦。一度曾被贬到惠州、儋州(在今海南岛),至徽宗建宗靖国元年(1101年)再次被召还京时,病逝于常州,享年六十六岁。

从苏轼的履历来看,他做官是不成功的;他的主要功勋在文学创作上。他是有名的唐宋古文八大家之一,同时还是宋代四大书法家(苏、黄、米、蔡)之一。就现存苏轼的作品看来,他诗词歌赋,样样精通,在人才济济的两宋王朝,他无论诗,词,还是散文,都是大家。

2.陶渊明(352或365或372或376―427),字元亮,别号五柳先生,晚年更名潜,卒后亲友私谥靖节。东晋浔阳柴桑人(今江西九江市)人。

陶渊明出身于破落仕宦家庭。曾祖父陶侃,是东晋开国元勋,军功显著,官至大司马,都督八州军事,荆、江二州刺史、封长沙郡公。祖父陶茂、父亲陶逸都作过太守。

年幼时,家庭衰微,八岁丧父,十二岁母病逝,与母妹三人度日。孤儿寡母,多在外祖父孟嘉家里生活。孟嘉是当代名士,“行不苟合,年无夸矜,未尝有喜愠之容。好酣酒,逾多不乱;至于忘怀得意,傍若无人。”(《晋故征西大将军长史孟府君传》)渊明“存心处世,颇多追仿其外祖辈者。”(逮钦立语)日后,他的个性、修养,都很有外祖父的遗风。外祖父家里藏书多,给他提供了阅读古籍和了解历史的条件,在学者以《庄》《老》为宗而黜《六经》的两晋时代,他不仅像一般的士大夫那样学了《老子》《庄子》,而且还学了儒家的《六经》和文、史以及神话之类的“异书”。时代思潮和家庭环境的影响,使他接受了儒家和道家两种不同的思想,培养了“猛志逸四海”和“性本爱丘山”的两种不同的志趣。

陶渊明少有“猛志逸四海,骞翮思远翥”(《杂诗》)的大志,孝武帝太元十八年(393),他怀着“大济苍生”的愿望,任江州祭酒。当时门阀制度森严,他出身庶族,受人轻视,感到不堪吏职,少日自解归“。(《晋书陶潜传》)他辞职回家后,州里又来召他作主簿,他也辞谢了。安帝隆安四年(400),他到荆州,投入桓玄门下作属吏。这时,桓玄正控制着长江中上游,窥伺着篡夺东晋政权的时机,他当然不肯与桓玄同流,做这个野心家的心腹。他在诗中写道:“如何舍此去,遥遥至西荆。”(《辛丑岁七月赴假还江陵夜行涂口》)对仕桓玄有悔恨之意。“久游恋所生,如何淹在滋?”(《庚子岁五月中从都还阻风于规林二首》)对俯仰由人的宦途生活,发出了深长的叹息。隆安五年冬天,他因母丧辞职回家。元兴元年(402年)正月,桓玄举兵与朝廷对抗,攻入建康,夺取东晋军政大权。元兴二年,桓玄在建康公开篡夺了帝位,改国为楚,把安帝幽禁在浔阳。他在家乡躬耕自资,闭户高吟:“寝迹衡门下,邈与世相绝。顾盼莫谁知,荆扉昼常闭。“表示对桓玄称帝之事,不屑一谈。元兴三年,建军武将军、下邳太守刘裕联合刘毅、何无忌等官吏,自京口(今江苏镇江)起兵讨桓平叛。桓玄兵败西走,把幽禁在浔阳的安帝带到江陵。他离家投入刘裕幕下任镇军参军。(一说陶渊明是在刘裕攻下建康后投入其幕下)。当刘裕讨伐桓玄率兵东下时,他仿效田畴效忠东汉王朝乔装驰驱的故事,乔装私行,冒险到达建康,把桓玄挟持安帝到江陵的始末,驰报刘裕,实现了他对篡夺者抚争的意愿。他高兴极了,写诗明志:“四十无闻,斯不足畏,脂我名车,策我名骥。千里虽遥,孰敢不至!”(《荣木》第四章)刘裕打入建康后,作风也颇有不平凡的地方,东晋王朝的政治长期以来存在“百司废弛”的积重难返的腐化现象。经过刘裕的“以身范物”(以身作则),先以威禁(预先下威严的禁令)的整顿,“内外百官,皆肃然奉职,风俗顿改“。其性格、才干、功绩,颇有与陶侃相似的地方,曾一度对他产生好感。但是入幕不久,看到刘裕为了剪除异己,杀害了讨伐桓玄有功的刁逵全家和无罪的王愉父子。并且凭着私情,把众人认为应该杀的桓玄心腹人物王谥任为录尚书事领扬州刺史这样的重要的官职。这些黑暗现象,使他感到失望。在《始作镇军参军经曲经阿曲伯》这首诗中写道:“目倦山川异,心念山泽居”“聊且凭化迁,终返班生庐”。紧接着就辞职隐居,于义熙元年(405年)转入建威将军、江州刺史刘敬宣部任建威参军。三月,他奉命赴建康替刘敬宣上表辞职。刘敬宣离职后,他也随着去职了。同年秋,叔父陶逵介绍他任彭泽县令,到任八十一天,碰到浔阳郡派遣邮至,属吏说:“当束带迎之。”他叹道:“我岂能为五十斗米向乡里小几折腰。”遂授印去职。陶渊明十三年的仕宦生活,自辞彭泽县令结束。这十三年,是他为实现“大济苍生”的理想抱负而不断尝试、不断失望、终至绝望的十三年。最后、赋《归去来兮辞》,表明与上层统治阶级决裂,不与世俗同流合污的决心。

陶渊明辞官归里,过着“躬耕自资”的生活。夫人翟氏,与他志同道合,安贫乐贱,“夫耕于前,妻锄于后”,共同劳动,维持生活,与劳动人民日益接近,息息相关。归田之初,生活尚可。“方宅十余亩,草屋八九间,榆柳荫后檐,桃李满堂前。”渊明爱菊,宅边遍植菊花。“采菊东篱下,悠然见南山”(《从杂诗》)至今脍灸人口。他性嗜酒,饮必醉。朋友来访,无论贵贱,只要家中有酒,必与同饮。他先醉。便对客人说:“我醉欲眠卿可去。”义熙四年,住地上京(今星子县城西城玉京山麓)失火,迁至栗里(今星子温泉栗里陶村),生活较为困难。如逢丰收,还可以“欢会酌春酒,摘我园中蔬”。如遇灾年,则“夏日抱长饥,寒夜列被眠”。义熙末年,有一个老农清晨叩门,带酒与他同饮,劝他出仕:“褴褛屋檐下,未足为高栖。一世皆尚同(是非不分),愿君汩其泥(指同流合污)。”他回答:“深感老父言,禀气寡所谐。纤辔(回车)诚可学,违已讵非迷?且共欢此饮,吾驾不可回。”(《饮酒》)用“和而不同”的语气,谢绝了老农的劝告。他的晚年,生活愈来愈贫困,有的朋友主动送钱周济他。有时,他也不免上门请求借贷。他的老朋友颜延之,于刘宋少帝景平元年(423年)任始安郡太守,经过浔阳,每天都到他家饮酒。临走时,留下两万钱,他全部送到酒家,陆续饮酒。不过,他之求贷或接受周济,是有原则的。宋文帝元嘉元年(424年),江州刺史檀道济亲自到他家访问。这时,他又病又饿好些天,起不了床。檀道济劝他:“贤者在世,天下无道则隐,有道则至。今子(你)生文明之世,奈何自苦如此?”他说:“潜也何敢望贤,志不及也。”檀道济馈以梁肉,被他挥而去之。他辞官回乡二十二年一直过着贫困的田园生活,而固穷守节的志趣,老而益坚。元嘉四年(427年)九月中旬神志还清醒的时候,给自己写了《挽歌诗》三首,在第三首诗中末两句说:“死去何所道,托体同山阿”,表明他对死亡看得那样平淡自然。

陶渊明是汉魏南北朝800年间最杰出的诗人。陶诗今存125首,多为五言诗。从内容上可分为饮酒诗、咏怀诗和田园诗三大类。

1、饮酒诗 陶渊明是中国文学史上第一个大量写饮酒诗的诗人。他的《饮酒》20首以“醉人”的语态或指责是非颠倒、毁誉雷同的上流社会;或揭露世俗的腐朽黑暗;或反映仕途的险恶;或表现诗人退出官场后怡然陶醉的心情;或表现诗人在困顿中的牢骚不平。从诗的情趣和笔调看,可能不是同一时期的作品。东晋元熙二年(420),刘裕废晋恭帝为零陵王,次年杀之自立,建刘宋王朝。《述酒》即以比喻手法隐晦曲折地记录了这一篡权易代的过程。对晋恭帝以及晋王朝的覆灭流露了无限的哀惋之情,此时陶渊明已躬耕隐居多年,乱世也看惯了,篡权也看惯了。但这首诗仍透露出他对世事不能忘怀的精神。

2、咏怀诗 以《杂诗》12首,《读山海经》13首为代表。《杂诗》12首多表现了自己归隐后有志难骋的政治苦闷,抒发了自己不与世俗同流合污的高洁人格。可见诗人内心无限深广的忧愤情绪。《读山海经》13首借吟咏《山海经》中的奇异事物表达了同样的内容,如第10首借歌颂精卫、刑天的“猛志固常在”来抒发和表明自己济世志向永不熄灭。

3、田园诗 陶渊明的田园诗数量最多,成就最高。这类诗充分表现了诗人鄙夷功名利禄的高远志趣和守志不阿的高尚节操;充分表现了诗人对黑暗官场的极端憎恶和彻底决裂;充分表现了诗人对淳朴的田园生活的热爱,对劳动的认识和对劳动人民的友好感情;充分表现了诗人对理想世界的追求和向往。作为一个文人士大夫,这样的思想感情,这样的内容,出现在文学史上,是前所未有的,尤其是在门阀制度和观念森严的社会里显得特别可贵。陶渊明的田园诗中也有一些是反映自己晚年困顿状况的,可使我们间接地了解到当时农民阶级的悲惨生活。陶渊明的《桃花源诗并记》大约作于南朝宋初年。它描绘了一个乌托邦式的理想社会。表现了诗人对现存社会制度彻底否定与对理想世界的无限追慕之情。它标志着陶渊明的思想达到了一个崭新的高度。陶渊明是田园诗的开创者。它以纯朴自然的语言、高远拔俗的意境,为中国诗坛开辟了新天地,并直接影响到唐代田园诗派。

陶渊明现存文章有辞赋3篇、韵文5篇、散文4篇,共计12篇。辞赋中的《闲情赋》是仿张衡《定情赋》和蔡邕《静情赋》而作。内容是铺写对爱情的梦幻,没有什么意义。《感士不遇赋》是仿董仲舒《士不遇赋》和司马迁《悲士不遇赋》而作,内容是抒发门阀制度下有志难骋的满腔愤懑;《归去来兮辞》是陶渊明辞官归隐之际与上流社会公开决裂的政治宣言。文章以绝大篇幅写了他脱离官场的无限喜悦,想象归隐田园后的无限乐趣,表现了作者对大自然和隐居生活的向往和热爱。文章将叙事、议论、抒情巧妙地融为一体、创造出生动自然、引人入胜的艺术境界;语言自然朴实,洗尽铅华,带有浓厚的乡土气息。韵文有《扇上画赞》、《读史述》九章、《祭程氏妹文》、《祭从弟敬远文》、《自祭文》;散文有《晋故征西大将军长史孟府君传》,又称《孟嘉别传》,是为外祖孟嘉写的传记;此外还有《五柳先生传》、《桃花源记》、《与子俨等疏》等。总的来说,陶文数量和成就都不及陶诗。陶渊明的作品感情真挚,朴素自然,有时流露出逃避现实,乐天知命的老庄思想,有“田园诗人”之称。

公元427年,陶渊明走完了他76年的生命历程,与世长辞。他被安葬在南山脚下的陶家墓地中,就在今天江西省九江县和星子县交界处的面阳山脚下。如今陶渊明的墓保存完好,墓碑由一大二小共三块碑石组成,正中楷书“晋征土陶公靖节先生之墓”,左刻墓志,右刻《归去来兮辞》,是清朝乾隆元年陶姓子孙所立。

陶渊明去世后,他的至交好友颜延之,为他写下《陶征土诔》,给了他一个“靖节”的谥号。颜延之在诔文中褒扬了陶渊明一生的品格和气节,但对他的文学成就,却没有充分肯定,陶渊明在我国文学史上的地位,在他死后几十年里,没有得到充分的肯定和承认。

梁朝的昭明太子肖统,对陶渊明的诗文相当重视,爱不释手。肖统亲自为陶渊明编集、作序、作传。《陶渊明集》是中国文学史上文人专集的第一部,意义十分重大。肖统在《陶渊明集序》中,称赞“其文章不群,辞采精拔,跌宕昭彰,独超众类,抑扬爽朗,莫如之京”。

南朝时期,陶渊明的文学地位,虽得不到应有的肯定,但他的诗文作品,流传越来越广,影响越来越大。

到了隋唐时期,有越来越多的诗人喜欢陶渊明的诗文,对陶渊明的评价越来越高。

初唐王绩是位田园诗人,他像陶渊明一样,多次退隐田园,以琴酒自娱。其蹲砗蟆肥�溃?nbsp;

阮籍醒时少,陶潜醉日多。

百年何足度,乘兴且长歌。

唐朝的山水田园诗人孟浩然,对陶渊明十分崇拜,他在《仲夏归汉南寄京邑旧游》中写道:

赏读《高土传》,最佳陶征君,目耽田园趣,自谓羲皇人。

李白更是仰慕陶渊明的人品和诗作。在《戏赠郑溧阳》中写道:

陶令日日醉,不知五柳春。

素琴本无弦,漉酒用葛巾。

清风北窗下,自谓羲皇人。

何时到栗里,一见平生亲。

李白那种“安能催眉折腰事权贵”的思想,和陶渊明“不为五斗米折腰”的精神,是一脉相承的。

杜甫在安史之乱之后,过着颠沛流离的生活,把陶渊明引为知己,他在《奉寄河南韦尹丈人》中写道:

宽心应是酒,谴兴莫过诗。

此意陶潜解,吾生后汝期。

中唐诗人白居易,非常敬仰陶渊明的为人。公元815年白居易被贬为江州司马,离陶渊明的家乡浔阳很近。曾去拜访陶渊明的故居,写下了《访陶公旧宅》这首诗。诗中先用“尘垢不污玉,灵凤不啄腥”,颂扬陶渊明高尚的人格,最后写到:

柴桑古村落,栗里旧山川。

不见篱下菊,空余墟里烟。

子孙虽无闻,族氏犹未迁。

每逢陶姓人,使我心依然。

白居易在《效陶潜体十六首》。其中写到:

先生去我久,纸墨有遗文。

篇篇劝我饮,此外无所云。

我从老大来,窃慕其为人。

其他不可及,且效醉昏昏。

中国古代的文人,有嗜酒的共性,这与陶渊明的影响是分不开的。白居易的这首诗就说得很明白:“其他不可及,且效醉昏昏。”

到了北宋,陶渊明在中国文学史上的地位,得到了进一步的巩固和确定。欧阳修盛赞《归去来兮辞》说:“晋无文章,唯陶渊明《归去来兮辞》”欧阳修还说:“吾爱陶渊明,爱酒又爱闲”。北宋王安石曾说过,陶渊明的诗“结庐在人境,而无车马喧。问君何能尔,心远地自偏”。“有诗人以来无此句者。然则渊明趋向不群,词彩精拔,晋宋之间,一个而矣”。

苏东坡在《与苏辙书》中说“吾与诗人无所甚好,独好渊明之诗渊明作诗不多,然其诗质而实绮,癯而实腴,自曹、刘、鲍、谢、李、杜诸人,皆莫过也”。苏东坡把陶诗放在李白、杜甫之上,有失公允。但他用“质而实绮,癯而实腴”八个字,概括陶诗的艺术风格,还是很准确的。苏东坡一生把陶渊明当成良师益友,不但爱好其诗,更仰慕他的为人。晚年在《与苏辙书》中说:“深愧渊明,欲以晚节师范其万一”。

“居高声自远”,由于欧阳修、王安石、苏东坡在北宋文坛上至高无上的地位,他们极力推崇陶渊明,对进一步确定陶渊明在中国文学史上的地位,无疑起到至关重要的作用。

南宋爱国诗人辛弃疾,在报国无门,壮志难酬的苦闷中,把陶渊明引为知己。在《水龙吟》词中说:“须信此翁未死,到如今,凛然生气”。辛弃疾留下的词作626首,其中吟咏、提及、明引、暗引陶诗陶文的有60首,几乎每10首词中就有一首与陶渊明有关。辛弃疾在《念奴娇》中称:“须信采菊东篱,高情千载,只有陶彭泽”。给予了陶渊明千古一人的最高评价。

元朝、明朝和清朝,直至现代,沿袭了两宋对陶渊明的崇高评价。

陶渊明的不朽诗篇,陶渊明的伟大人品,影响了李白、杜甫、白居易、苏东坡、辛弃疾等几代文人的思想和创作。为中国文学的发展和繁荣,作出了不可估量的贡献。

陶渊明的诗文,重在抒情和言志。他的语言,看似质朴,实则奇丽。在平淡醇美的诗句中,蕴含着炽热的感情和浓郁的生活气息。陶渊明的《归园田居五首》,是田园诗的精品或极品。其中《少五适俗韵》,曾编在中学生的语文课本中。诗的抒情沁人心脾;诗的写景,豁人耳目。读过后叫人终生难忘。什么时候读,都是一种美的享受。

少五适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

开荒南野际,守拙归田园。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

暖暖远人村,依依墟里烟。

狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。

户庭无尘杂,虚室有余闲。

久在樊笼里,复得返自然。

伟大的陶渊明,他的诗文,将与日月同辉,照耀着中国文学的发展道路。

参考资料:

3.诸葛亮,字孔明,人称卧龙,汉末徐州琅邪郡阳都县(今山东沂南县)人,父诸葛曾为泰山郡丞,

叔父诸葛玄为当时名士。诸葛亮兄诸葛不共戴天瑾仕于吴孙权,拜大将军、左都护,领豫州牧。亮从弟

诸葛诞仕于魏,为吏部郎,累迁扬州刺吏、镇东将军、司空。兄弟三人“并有盛名,各在一国。于时以为

‘蜀得其龙,吴得其虎,魏得其狗’”(《世说新语.品藻》注云:狗乃“功狗”之狗,虽非龙虎之比,

亦甚有功之人,故曰并有盛名。)。

诸葛亮早年不得志,不为志向所屈,故结庐于襄阳城西隆中山中隐居待时。公元207年,思贤若渴的

刘备三顾茅庐,请计于诸葛亮,诸葛亮精辟地分析了天下形势,提出了统一天下应走鼎足三分,联吴抗曹

的道路,也称“隆中对策”。这是诸葛亮为刘备提出的一条正确的政治路线相军事路线,也是诸葛亮一生

的行动纲领。从此,刘备的事业才出现了转机。

公元208年曹操率三十万大军南下荆州,诸葛亮以其大智勇出使东吴,说服东吴抗击曹操,取得赤壁之

战的胜利,为刘备取得立足之地。刘备称帝后,谙葛亮任丞相。公元223年蜀后主刘禅继位,诸葛亮被封为

武乡侯,领益州牧。他励精图治,赏罚严明,推行屯田政策,并改善西南各族与蜀汉的关系,有利于当地

经济、文化的发展。他曾六次北伐中原。公元234年,因积劳成疾,病逝于五丈原,葬于定军山

(今陕西勉县东南)。

诸葛亮的一生共两个二十七年。公元207年以前的二十七年,是他修身养性立志用世的准备阶段。

他学有所成后没有北走曹操,也没有南归孙权,而是辅佐了“名微众寡”的刘备,这固然有客观原田,

但也并非出于偶然。他之所以要选择兴复汉室的道路,说明他是一个维护封建纲常、崇尚儒家忠义道德的

正统思想家。公元207年到234年的二十七年,是谙葛亮尽忠蜀汉的阶段。无论先主、后主都非常信任他。

他没有恪守儒家教条,他尊王而不攘夷,进兵南中,和抚夷越,在三国中执行了最好的民族政策。他明法、

正身、和吴、治军,以“鞠躬尽瘁,死而后已”的无私奉献精神战斗到生命的最后一息。他的忠公体国精神

,生前就深受蜀人爱戴,死后更长期受到后人的敬仰,已成为中华民族传统文化的一份遗产。

181年:诞生于琅邪。

207年:因刘备三顾茅庐,而出山辅之。

208年:说服孙权抵御曹操于赤壁。

214年:被封军师将军。

221年:被封蜀国丞相。

225年:讨伐南蛮,将其平定。

参考资料:%20ge%20liang.htm

苏轼(1037~1101),字子瞻,又字和仲,号“东坡居士”,谥号文忠,享年64岁。南宋高宗朝,赠太师,追谥号“文忠”。眉州眉山(即今四川眉山)人,汉族,是父亲苏洵的第五个儿子,是北宋著名文学家、书画家、散文家、诗人、词人。嘉佑二年(1057)与弟辙同登进士。授大理评事,签书凤翔府判官。熙宁二年(1069),父丧守制期满还朝,为判官告院。与王安石政见不合,反对推行新法,自请外任,出为杭州通判。迁知密州(今山东诸城),移知徐州。元丰二年(1079),罹“乌台诗案”,责授黄州(今湖北黄冈)团练副使,本州安置,不得签书公文。哲宗立,高太后临朝,被复为朝奉郎知登州(今山东蓬莱);4个月后,迁为礼部郎中;任未旬日,除起居舍人,迁中书舍人,又迁翰林学士知制诰,知礼部贡举。元佑四年(1089)出知杭州,后改知颍州,知扬州、定州。元佑八年(1093)哲宗亲政,被远贬惠州(今广东惠阳),再贬儋州(今海南儋县)。徽宗即位,遇赦北归,建中靖国元年(1101)卒于常州(今属江苏),年六十五,葬于汝州郏城县(今河南郏县)。他与他的父亲苏洵(1009~1066)、弟弟苏辙(1039~1112) 皆以文学名世,世称“三苏”;与汉末“三曹父子”(曹操、曹丕、曹植)齐名。他还是著名的唐宋八大家之一,他家三口人被评为唐宋八大家,称“三苏”,作品有《东坡七集》《东坡乐府 》等。在政治上属旧党。豪放派词人。

【苏轼生平】

[编辑本段]

他的父亲苏洵,即《三字经》里提到的“二十七,始发愤”的“苏老泉”。苏洵发愤虽晚,但用功甚勤。苏轼晚年曾回忆幼年随父读书的状况,感觉自己深受其父影响。当然,假若没有苏洵的发奋读书,也就不可能使苏轼幼年承受好的家教,更不能年未及冠即“学通经史,属文日数千言”,也就更不可能有日后的文学大家。

嘉佑元年(1056年),虚岁二十一的苏轼首次出川赴京,参加朝廷的科举考试。翌年,他参加了礼部的考试,以一篇《刑赏忠厚之至论》获得主考官欧阳修的赏识,却阴差阳错地高中进士第二名。

嘉佑六年(1061年),苏轼应中制科考试,即通常所谓“三年京察”,入第三等,为''百年第一''.授大理评事、签书凤翔府判官。后逢其父于汴京病故,丁忧扶丧归里。熙宁二年(1069年)服满还朝,仍授本职。他入朝为官之时,正是北宋开始出现政治危机的时候,繁荣的背后隐藏着危机,

此时神宗即位,任用王安石支持变法。苏轼的许多师友,包括当初赏识他的恩师欧阳修在内,因在新法的施行上与新任宰相王安石政见不合,被迫离京。朝野旧雨凋零,苏轼眼中所见的,已不是他二十岁时所见的“平和世界”。

苏轼因在返京的途中见到新法对普通老百姓的损害,很不同意宰相王安石的做法,认为新法不能便民,便上书反对。这样做的一个结果,便是像他的那些被迫离京的师友一样,不容于朝廷。于是苏轼自求外放,调任杭州通判。

苏轼在杭州待了三年,任满后,被调往密州、徐州、湖州等地,任知州,。政绩显赫,深得民心.

这样持续了大概十年,苏轼遇到了生平第一祸事。当时有人(李定等人)故意把他的诗句扭曲,大做文章。元丰二年(1079年),苏轼到任湖州还不到三个月,就因为作诗讽刺新法,“文字毁谤君相”的罪名,被捕下狱,史称“乌台诗案”。

苏轼坐牢103天,几濒临被砍头的境地。幸亏北宋在太祖赵匡胤年间即定下不杀士大夫的国策,苏轼才算躲过一劫。

出狱以后,苏轼被降职为黄州团练副使(相当于现代民间的自卫队副队长)。这个职位相当低微,而此时苏轼经此一狱已变得心灰意懒,于公余便带领家人开垦城东的一块坡地,种田帮补生计。“东坡居士”的别号便是他在这时起的。

宋神宗元丰七年(1084年),苏轼离开黄州,奉诏赴汝州就任。由于长途跋涉,旅途劳顿,苏轼的幼儿不幸夭折。汝州路途遥远,且路费已尽,再加上丧子之痛,苏轼便上书朝廷,请求暂时不去汝州,先到常州居住,后被批准。当他准备南返常州时,神宗驾崩。

哲宗即位,高太后听政,新党势力倒台,司马光重新被启用为相。苏轼于是年以礼部郎中被召还朝。在朝半月,升起居舍人,三个月后,升中书舍人,不就又升翰林学士知制诰。

俗话说:“京官不好当。”当苏轼看到新兴势力拼命压制王安石集团的人物及尽废新法后,认为其与所谓“王党”不过一丘之貉,再次向皇帝提出谏议。

苏轼至此是既不能容于新党,又不能见谅于旧党,因而再度自求外调。他以龙图阁学士的身份,再次到阔别了十六年的杭州当太守。苏轼在杭州修了一项重大的水利建设,疏浚西湖,用挖出的泥在西湖旁边筑了一道堤坝,也就是著名的“苏堤”。

苏轼在杭州过得很惬意,自比唐代的白居易。但元佑六年(1091年),他又被召回朝。但不久又因为政见不合,外放颍州。 元佑八年(1093年)新党再度执政,再次被贬。后徽宗即位,调廉州安置、舒州团练副使、永州安置。元符三年(1101年)大赦,复任朝奉郎,北归途中,卒于常州,谥号文忠。享年六十六岁。

陶渊明(约365-427),浔阳人(今江西省九江市星子县人)。东晋著名田园诗人,汉族,文学家。一名潜,字元亮,因宅边种植五棵柳树所以号五柳先生,私谥靖节,宜丰县澄塘镇秀溪村人。宋代地理总志《太平寰宇记》有陶渊明始家宜丰的记载。宜丰旧《图经》亦有此说。陶渊明29岁徙家柴桑,出任江州祭酒、镇军参军。后任彭泽县令。因不事权贵,弃官隐居栗里(今星子县境内)。52岁时偕少子陶佟回归宜丰故里,四年后返浔阳,逝于柴桑。陶佟留居故里。今澄塘镇秀溪、故村等处陶姓人皆为陶佟之后裔。历代方志载宜丰境内有南山、柳斋、菊轩、东篱、洗墨池、藏书礅、故里桥、靖节桥、我公桥、舒啸台、赋诗湾、顾渊石、醉卧石、渊明洞、读书堂、靖节祠等陶渊明遣迹及其纪念建筑。

他出身于破落官僚地主家庭。从小受儒家思想的教育,对生活充满幻想,希望通过仕途实现自己“大济苍生”的宏愿。自29岁起,曾任江州祭酒、镇军参军、彭泽县令等职。他不满当时土族地主把持政权的黑暗现实,任彭泽县令时,因不愿“为五斗米而折腰”,仅80多天就辞官回家,作《归去来兮辞》,自明本志。从此“躬耕自资”,直至63岁在贫病交迫中去世。他长于诗文歌赋,诗歌多描写自然景色及其在农村生活的情景,其中的优秀作品隐含着他对腐朽统治集团的憎恶和不愿同流合污的精神,但也有虚无的“人生无常”“乐天安命”等消极思想。另一类题材的诗,如《咏荆轲》等,则表现了他的政治抱负,颇为悲愤慷慨之音。散文以《桃花源记》最有名,他用客观的记叙方式虚构了一些情节,塑造了一个美好的世外桃源,并通过这个故事反映了人民厌恶战争和追求和平的生活愿望,表现了作者对现实生活的不满和对理想社会的憧憬。陶渊明的诗文兼有平谈与爽朗的风格,语言质朴自然,又极为精炼。有《陶渊明集》。

陶渊明的后世评价

[编辑本段]

作为身处晋末乱世的隐士,陶渊明晚年常与庐山中的释道交往,这是可以想象得到的事,但要说他们之间在思想上志同道合,恐怕却未必尽然。 仔细地研读过陶诗和了解诗人生平的人,都会知道陶渊明是个外表恬淡静穆,而内心热情济世无神论者。他少年时曾胸怀大志,接受儒家思想,希望建功立业。但在出仕了一个时期以后,现实使他感到失望,他不愿与当政的人同流合污,便选择了一条退隐归耕的道路。

这时他又受到老庄哲学的影响。因为他有过以往文人多不曾有过田园生活,并且亲自参加了劳动,与劳动人民有了接触,思想上不可避免地得到一些新的感受和启发,因而在崇尚骈俪陈 旧文风的晋代,能创造出有独物风格的田园诗的新形式,在中国诗歌发展史上作出了很大的贡献。 他从少年时的“猛志逸四海”,到老年时的“猛志固常在”,始终对世事没有淡忘。他传世的名篇《桃花源记》,正是他对如同上古原始时代的那种人们自食其力、友好相处、没有种种现实中的纷扰与贫困的“怡然有余乐”社会的憧憬。就是他的隐居与饮酒,放在当时的时代背景下加以分析,也含有对当时黑暗统治表示一定程 度的不满和反抗的意义在内。

当然,陶渊明毕竟是一个生活在一千多年前封建社会的士大夫,在他的思想和诗文中不可能不存在许多安贫乐命、及时行乐、避世消极的东西。但后世历代的文学评论家和选家出于自己的阶级偏爱,多着重欣赏和赞扬他这方面的特点,认为这才是陶诗的精华所在。

苏东坡曾这样评价陶渊明:“欲仕则仕,不以求之为嫌;欲隐则隐,不以去之为高。饥则扣门而乞食;饱则鸡黍以迎客。古今贤之,贵其真也。”人贵真,诗亦贵真,诗真乃由人真而来,这就是陶诗具有经久不衰魅力的主要原因。

鲁迅先生的话,“陶潜正因为并非‘浑身是‘静穆’,所以他伟大”。

梁启超评价陶渊明时曾经说,“自然界是他爱恋的伴侣,常常对着他笑”。确如其言,陶在自然与哲理之间打开了一条通道,在生活的困苦与自然的旨趣之间达到了一种和解。连最平凡的农村生活景象在他的笔下也显示出了一种无穷的意味深长的美。

-

兰亭奖获奖名单? 一、金奖3名 书法创作方向2名: 王玺(上海) 崔寒柏(天津) 理论研究方向1名: 孙慰祖(上海) 著作《孙慰祖玺印封泥与篆刻研究文选》 二、银奖5名 书法创作方向3名: 谷松

-

菏泽书法谁第一 菏泽最专业的书法培训班 菏泽文化艺术馆你知道不??那里你可以问问,王建生还可以,虽然不是第一,但是教小朋友还是有一套的 文无第一,武无第二。书法谁是第一是不好

-

倘若只是一张纸一个的大字几十元平尺是可以的,若是四个大字一百元平尺也是可以的,可如果是小字就不止了,抄经书或者是诗词,字数在几百几千,就是千元平尺,甚至几千元平尺都是要的。

-

一、天下前三行书是哪三位书法家的作品 天下前三行书是王羲之、颜真卿、苏轼等书法家的作品。 王羲之的《兰亭集序》,颜真卿的《祭侄季明文稿丛慧》,以及苏轼的《黄州寒食诗帖