汉隶在中国书法史中的地位

汉隶:是书法史乃至文字史上的一次重大变革。从此,书法告别了延续三千多年的古文字而开端了今文字,字的结构不再有古文字那种象形的含义,而完全符号化了。隶书承上启下,上承篆书,下启楷书,是一个质的转变和过渡。作为书法艺术,它打破了原来篆书单一用笔的局限,而有了十分丰富的变化。前人称篆书笔法为“玉箸”,即玉作成的筷子,横平竖直,均匀圆润。字的结体规矩严谨,较少变化。隶书则不然,它的点划分明,粗细有致,波画有蚕头燕尾,一波三折。用笔有方有圆,或方圆兼济。结体或险峻跌宕,坚挺雄健,或秀丽工整,圆静妩媚,或坚守中宫,凝重端庄,或大开大合,意气飞扬,可谓千变万化,各臻其极。这真是书法史上瑰丽的一章。近人康有为极力推

崇汉隶,他在《广艺舟双楫》中写道:“书莫盛于汉,非独气体所高,亦其变制最多,皋牢百代。杜度作草,蔡邕作飞白,刘德升作行书,皆汉人也。晚季变真楷,后世莫能外。盖体制至汉,变已极矣。”

汉代书法的雄强朴茂之风与当时的社会风气有关。汉代隶书蕴含着一种博大的气势,充溢而涌动着雄健的力量。精美绝妙的汉隶至今仍然散发着无穷无尽的艺术魅力。

跪求书法的历史沿革,拜托大家快一点,急急急急!!

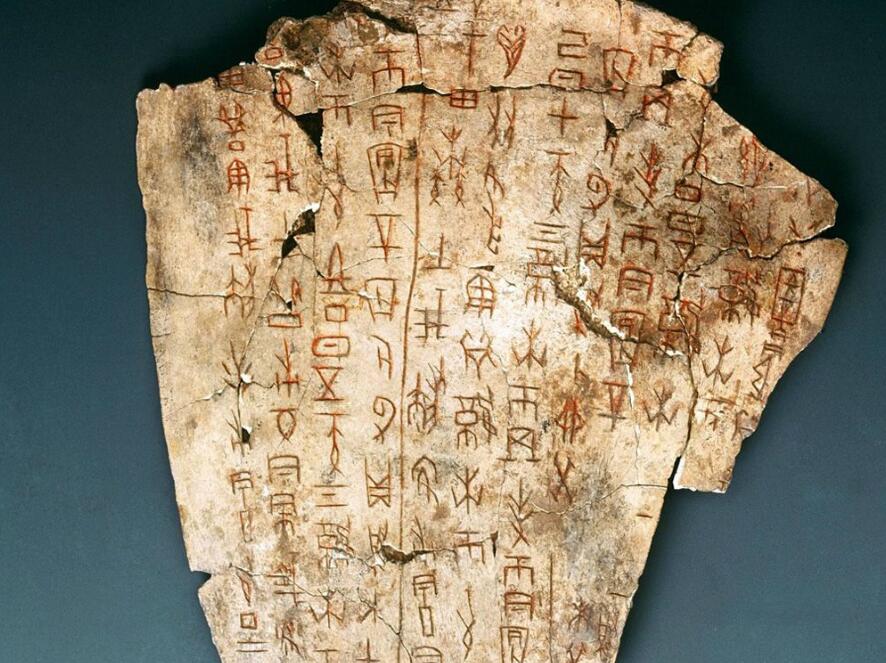

人类先有文字,后有书法艺术,从甲骨文到钟鼎文,又到石鼓文,中国 古代汉字书写经历了由繁到简,由具象到抽象的过程,也逐渐萌发了书法这 门独特的艺术。

人们一般按照书写的形体,把书法分为正书、草书、隶书、篆书和行书五大类。

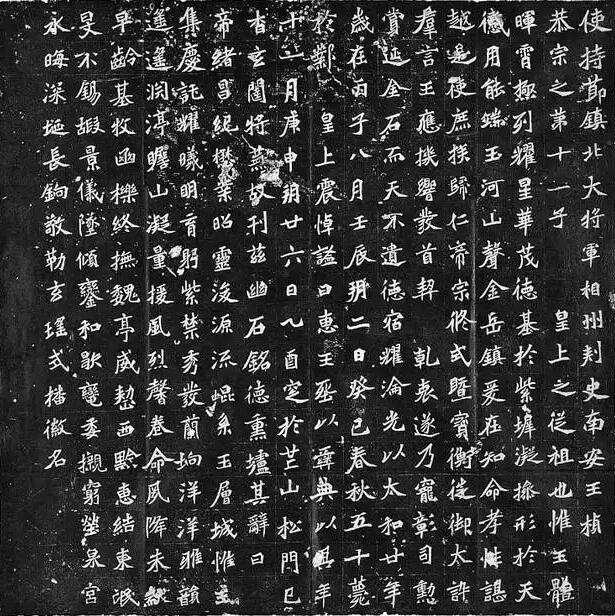

正书,也叫“楷书”“真书”。其特点是:形体方正,笔画平直,可作 楷模,故名。始于东汉。楷书的名家很多,如“欧体”(欧阳询)、“虞体” (虞世南)、“颜体”(颜真卿)、“柳体”(柳公权)、“赵体”(赵孟頫)等。

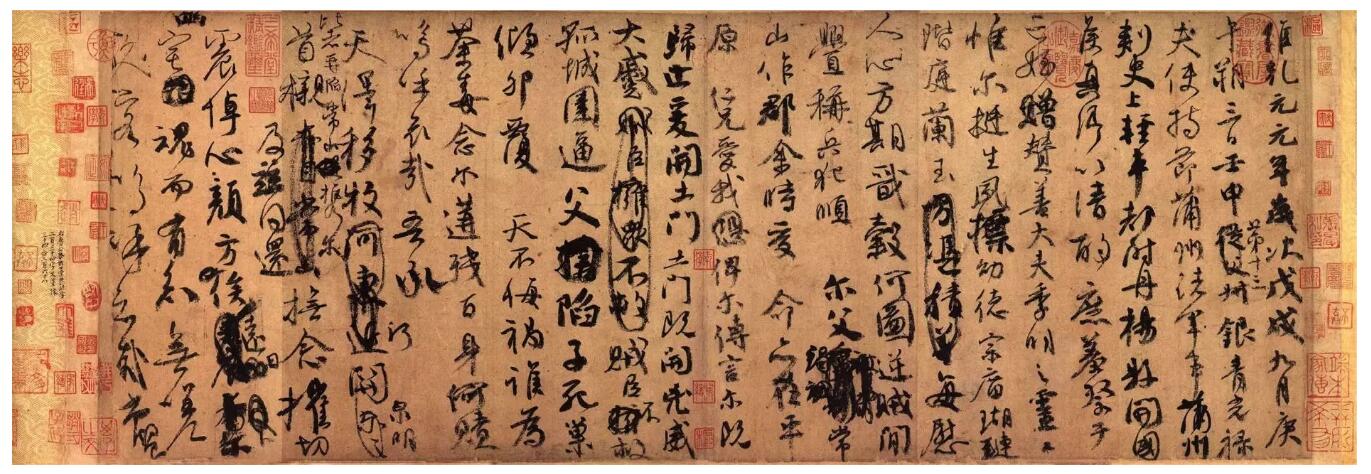

草书,为书写便捷而产生的一种字体。始于汉初。当时通用的是“草隶”, 即潦草的隶书。后来逐渐发展,形成一种具有艺术价值的“章草”。汉末, 张芝变革“章草”为“今草”,字的体势一笔而成。唐代张旭、怀素又发展 为笔势连绵回绕、字形变化繁多的“狂草”。

隶书,也叫“隶字”“古书”。是在篆书基础上,为适应书写便捷的需 要产生的字体。就小篆加以简化,又把小篆匀圆的线条变成平直方正的笔画, 便于书写。分“秦隶”(也叫“古隶”)和“汉隶”(也叫“今隶”)。隶书的出现,是古代文字与书法的一大变革。

篆书,是大篆、小篆的统称。大篆指甲骨文、金文、籀文、六国文字, 它们保存着古代象形文字的明显特点。小篆也称“秦篆”,是秦国的通用文 字、大篆的简化字体,其特点是形体匀圆齐整,字体较籀文容易书写。在汉 文字发展史上,它是大篆和隶、楷之间的过渡。

行书,介于楷书、草书之间的一种字体。它是为弥补楷书的书写速度太 慢和草书的难于辨认而产生的。笔势不像草书那样潦草,也不要求像楷书那 样端正。楷法多于草法的叫“行楷”,草法多于楷法的叫“行草”。行书始 于汉末。 大篆、小篆、隶书、草书、行书,这是汉字发展的几个重要阶段。不过, 作为书法艺术,都保存下来并各自形成众多的流派,出现了不少名家,拥有 丰富多彩的艺术珍品。

希望LZ给分~~~~~!!

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《