书法的笔法是不是线条?线条与笔法有什么不同?

线条是书法间架的基础、笔法是升华为艺术、

笔法是书画同源的根,笔法是书画线条线段起终的技法,同时也是书法拐笔和助力笔的技法,线条和线段是笔法的理,是笔法的道,但不是笔法的规律。好的高质量的书法线质,是书法笔法县体的表现形式,比如:屋漏痕,力透纸背,堆沙等阐述中锋行笔理念和思想,都是有起笔笔法完成而呈现的。笔法的延伸就是书法的线质,线质的好与坏,是决定书法水平高低的标准,而不是唯一的标准。书法中的提、按、顿、挫、回、逆、转、拢锋,是书法笔法的表现形态。真正的本质的书法笔法一一五个点的运转规律。

书法临帖时正确方法是什么,怎么样去观察每一个字?

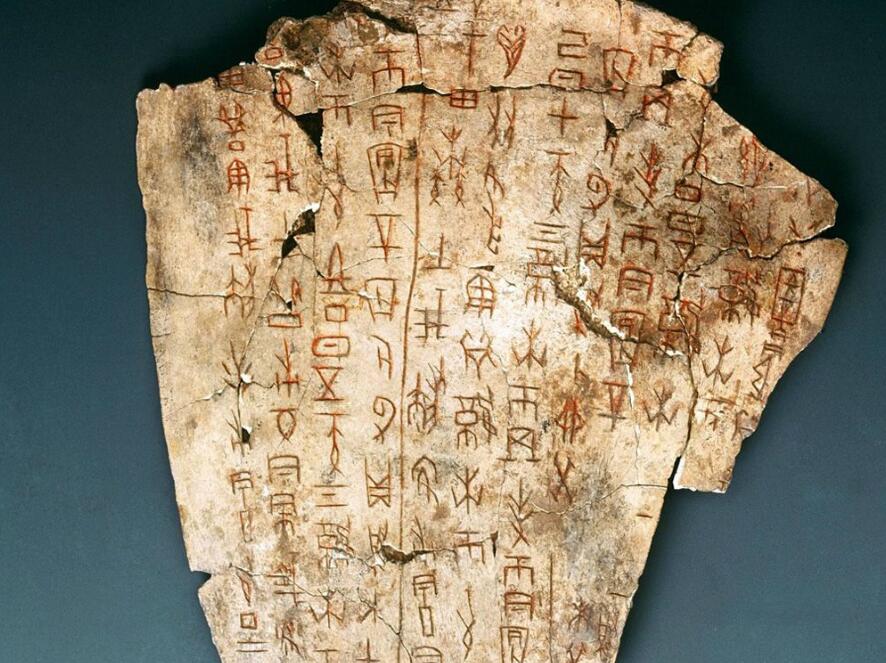

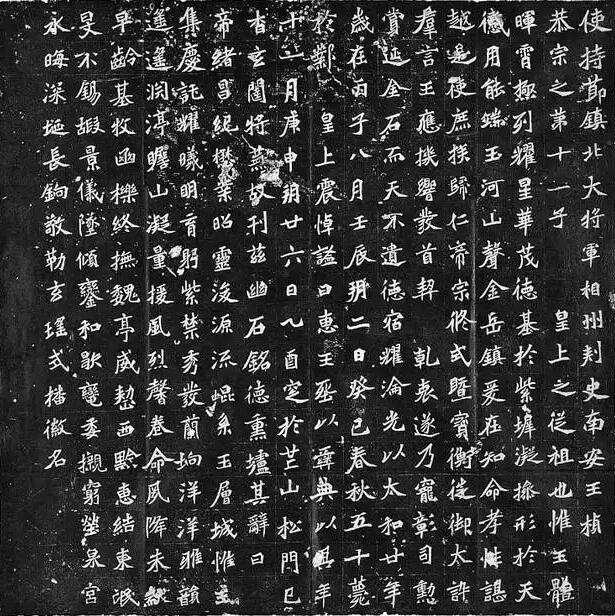

一个笔头,上端五分为贮墨,每一笔可以写很多字,大家千万不要养成写一笔一蘸墨的坏习惯。笔头下端五分再分为三份,就有了一分、二分、三分笔。我们在临帖前,要善于观察笔画粗细,到底是几分笔去表现。像二王书法一脉的字,用到一分到一分半笔足矣;颜真卿用到三分笔;黄庭坚、苏东坡等风格,二分笔足矣。我们写字时,不要像很多书家将毛笔用成小刷子去抹字,所谓“小笔写大字”,要练就“浅笔重力”、“提笔摄墨”的功夫,这需要很长的训练过程。切忌线条空洞无物,没有信息量。初学书法,入门须正,取法要高,立志欲远,所谓“高”即当以秦汉、魏晋、六朝、唐宋为师,但因这些时代传下来的作品大都是碑刻,古人书丹上石,经刻工凿刀,笔意已失,就很明显地带上了斧凿刀刻之痕,即使有刻工极佳者,也很难表现出用笔的细腻精到之处,像发笔时偶露的笔锋、收笔回锋带出的牵丝,逆势涩行时的质感以及运笔节奏不同产生的枯笔飞白、渴笔等墨色变化都会丧失殆尽。而且这些碑刻历经千载,在风雨侵蚀和人为锤拓后,石质磨泐,字口斑驳,字形由肥变瘦,加之历代好事者辗转翻刻,面目全非,在这些因素影响下,给初学者学习楷法带来很大困难。那么如何来你补这缺憾呢?我认为可以由浅入深、循序渐进。一是遍阅、研究近现代著名书家的用笔方法,或者投拜到当代一些名书家门下,叩求笔法,在这基础上循序上溯。二是要高度重视名家墨迹的作用,它是研究笔法的最佳资料。

我的方法是将该碑帖前几十字读透、精临,力求点画妥帖,一一尽理,然后再通临以博其兴趣,由生渐熟,熟能生巧,结法自成。次则研究笔势,楷书以点画为形质,使转为性情,其势盘纡于虚,为无形之使转,虽笔断而意连,形不贯而气贯,写到得势时,自然会生动起来。次则研究行气与章法,点画与点画之间、字与字之间、行与行之间的微妙关系以及落款、钤印、幅式、装潢形式等。最后再研究笔意,即通幅作品的统一笔调和精神境界。在临摹碑帖过程中有一种值得推荐的方法,即时时离开帖,并按此帖的笔意去写一些诗文,此时心中无我,只有此帖,力求与原帖相符,写好后再与原帖相较,如此反复,可以培养一个人离开帖的书写能力,并达到事半功倍的效果。最明智的学习方式是从变幻迷离的形式中找出它内在的具有共性规律的东西,做到触类旁通,而后能臻以一驭万,知常达变的自由王国。

谢谢大家!

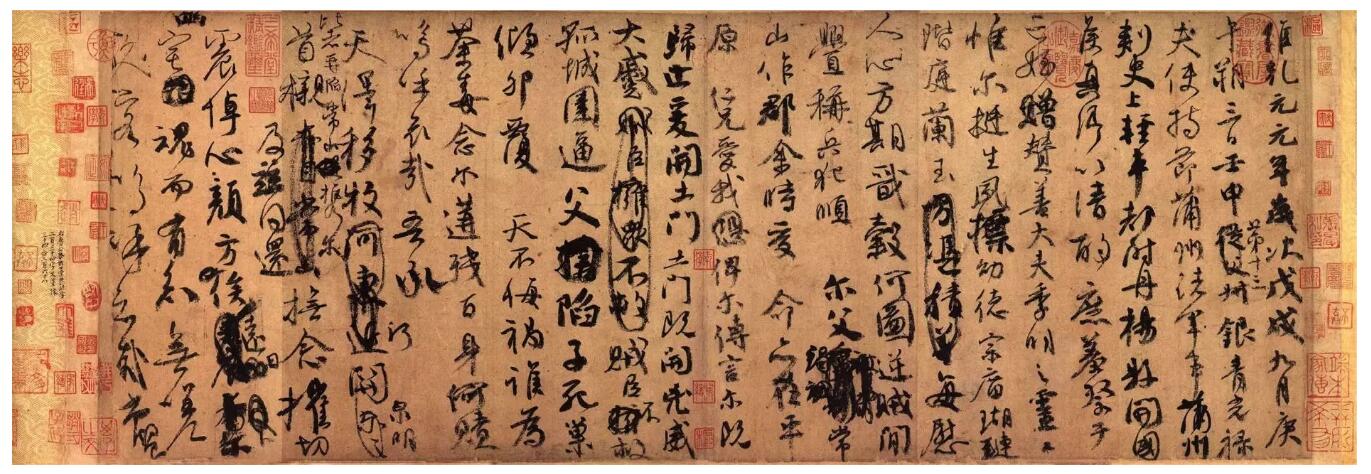

本人学书法进步快,就是临帖,就按原创去学习,时间久了,就成习惯,以后书法章法排版自由而然就会了,少走不少弯路,你们大家看我怀素自叙帖,就是按怀素章法写的,你学书法,不临帖,那字写的再好,不能成章,就学习古人书帖那样套法去练,肯定捷进许多。字学习好了,章法也会了。

-

1.需要文学常识,生僻成语以及名篇名句背诵 1、“方折峻丽,骨力劲健”形容的是历史上哪位书法家的字?2、成语“咫尺天涯”中“咫”、“尺”都是古代计量单位,其中“咫”和“尺

-

说吃嘛嘛香的人叫什么 “牙口好,胃口就好,身体倍棒,吃嘛嘛香”,短短的一句广告词,让全国观众牢牢地记住了这个看起来憨厚善良、风趣幽默的李嘉存。准确地说,相声应该是李嘉存的专

-

学篆刻怎么入门? 您好,分享几本我看过而且觉得不错的书,供您参考,希望对您有所帮助。 1. 《篆刻艺术》 刘江 浙江美术出版社 2. 《篆刻五十讲》 吴颐人 上海书店出版社 3. 《

-

我想第一,应该读一些中国书法史,中国文字的来历、演变,历代有哪些著名的书家,有哪些重要的流派、文字风格等等,这些都应该了解。比如刘恒著的七卷本的《中国书法史》,朱天曙著的《