清代王文治的书法成就与特点

王文治(1730-1802),清代书法家。字禹卿,号梦楼,丹徒(今江苏镇江)人,王文治与刘墉、梁同书、翁方纲并称“清四大家”。因在用笔墨上喜用长锋羊毫和青黑色的淡墨,与喜用浓墨的刘墉成鲜明对照,有“浓墨宰相”、“淡墨探花”之美誉。其代表作有:《梦楼诗集》、《快雨堂题跋》等。

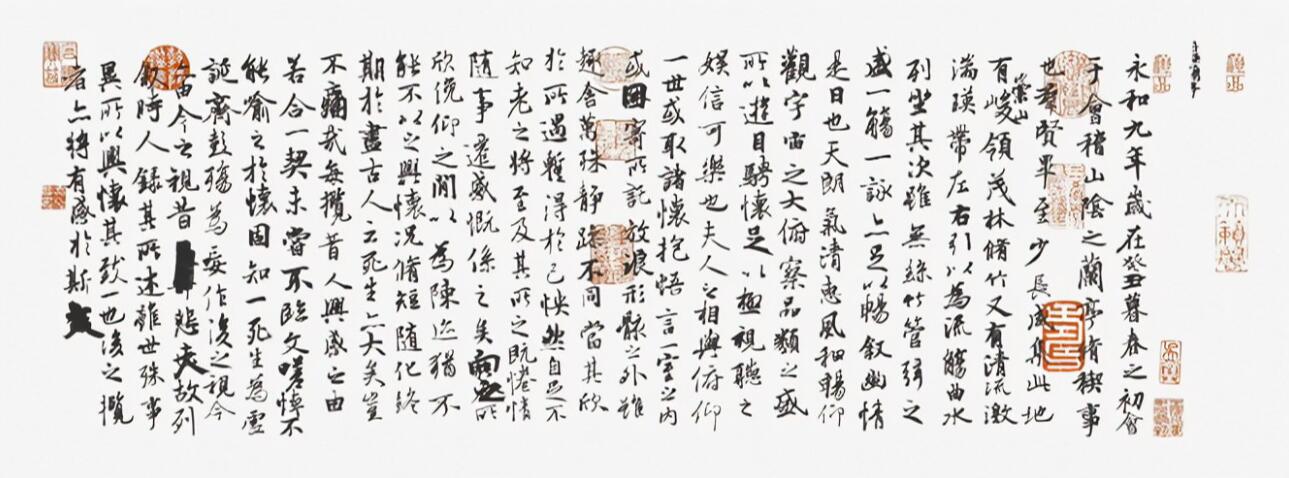

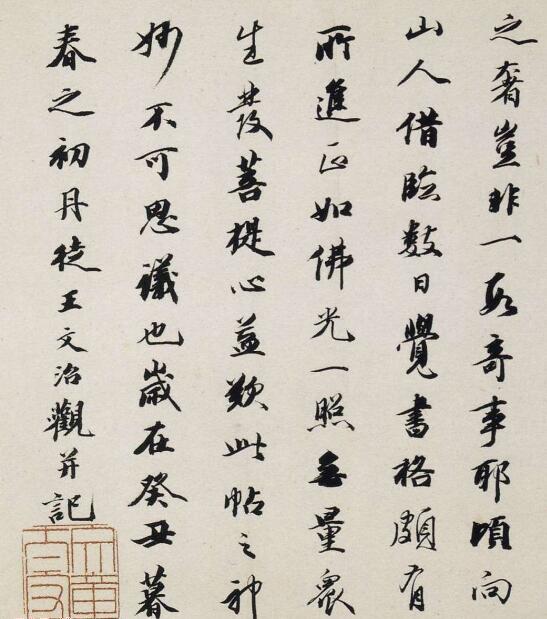

王文治一生以书法称名于世,早年习书从前辈笪重光人手,受其影响颇深。他的楷书师从褚遂良,行草书则学自《兰亭序帖》和《圣教序》。但钱泳却认为他是学赵孟和董其昌的用笔,中年以后改习张即之。从王文治传世书法来看,其飘逸婉柔的点画和妩媚匀净的结体,的确透露出与笪重光、董其昌二人书法的传承关系,而线条的扁薄,更是浸染于笪氏书法的结果。除笪、董二人的影响外,还有一个因素不可忽视:王文治中年以后潜心禅理,对于有关佛经的书法尤其用心关注。他曾收得张即之的写经墨迹,临摹学习,因此其书风与张即之、笪重光一样有用笔扁薄的特点。

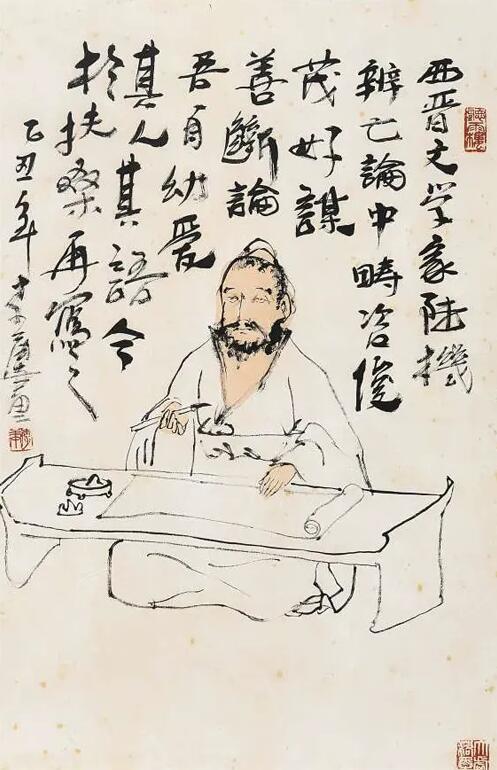

王文治无论是诗或书在清代都享有盛名,书法主要学米芾、董其昌,后又法帖二王(王羲之父子),最得力于李北海真传。他曾自称:“我的诗和字,都是禅理。”虽然他的书法师从董其昌、王羲之父子、褚遂良等书法大家的教诲,但通过长期的帖法,已经形成了自己萧劲秀媚的独特书法风韵,在当代著名的书法理论者将他与梁同书被视为帖学大师,并称为“梁王”,梁同书得知后也自认为在天分上并不如王文治。

王文治在书法用笔转少折多,以折为主,显得果断有致,干净利落。瘦硬的笔画略带圆转之意,既妩媚动人,又俊爽豪逸,风神萧散,笔端毫尖处处流露出才情和清秀的特色,尤其是对联作品,尤为飒爽。王文治书法的“秀”,第一感觉就是从他那疏朗的章法中透露出来的,其书法,无论行书还是楷书,无论大字还是小字,在章法布局上都善于用宽舒的行距、笔直的行气,制造一种简约的、有序的、宁静的、内敛的美,给人一种清新拔俗的美感。

一次乾隆皇帝南巡江南时,路过杭州在杭州寺庙中见到了王文治所著的《钱塘僧寺碑》书法大加赞誉。由于此碑帖得到乾隆皇帝的赞赏,王文治的书法声望就大大提高,并在书法界广为流传并在当地广受喜爱。在乾隆、嘉庆年间竟有“天下三梁,不及江南一王”的说法,三梁说的就是:梁同书、梁巘、梁国治,他们三人均为当时的著名书法家,书法各有专长,一王指的就是王文治。

王文治能开辟秀韵天成的书风之新境界,并以“秀”色光耀书法史,其淡墨的运用功不可没。但同时也应看到,董、王的某些淡墨书作,不可避免地给人以“神寒气俭”(康有为语)的羸弱之感。

因此,“秀”是一把双刃剑,既能传达俊美的姿态,又易流入轻佻的歧途。“太守工书法,其书亦天然秀发,得松雪、华亭用笔。至老年则全学张即之,未免流入轻佻一路”(钱泳《履园丛话》)、“梦楼书法虽秀韵天成,或訾为女郎书”(杨守敬《学书迩言》)、“梦楼书非无骨,特伤于媚耳。使能严重自持,当可少正”(马宗霍《书林藻鉴》)这些批评,有助于我们今天更客观地审视王文治的书法。

-

一、红山文化的发源地在哪里? 凌源作为红山文化发源地,历史悠久,人杰地灵,地处辽冀蒙交界地带,自古以来就是东北与中原进行经济文化交流的天然通道。 二、赤峰旅游景观共有多

-

苏轼书法思想对后世有哪些重要影响 东坡书,如老熊当道,百兽畏伏。黄门书视伯氏,不无小愧邪? 秦少游书,如水边游女,顾影自媚。 黄太史书,如高人胜士,望之令人敬叹。 米老书,如小字莫作

-

一、硬笔书法等级考试内容是什么呢? 硬笔书法二级考试内容为:完成一幅 不少于 40 字作品,考试时间 90 分钟。 考试要求: 一、整篇幅的要求。 1、书写正确、端正。 2、标点符号

-

硬笔书法考级主要分为9级,前1~3级为初级,4~6级备空为中级,7~9级为高级,初级考核书法的基本临摹,中级考核硬笔书法的实用技能,高级则考核硬笔书法的创作水平。