拾印识印(五)

拾印识印(五)

小松得心应手印

大约2015年,偶得一方印,印文“得心应手”。《梦溪笔谈》云:“予家所藏摩洁画袁安卧雪图。有雪中芭蕉,此乃得心应手,意到便成,故其理人神,迥得天意。” 可作余之闲章,置一旁。

时值2019春节,在网上购得一印,言寿山石保老,照片亦很有老态,到手之后天上地下,受骗交学费。(见拙文《拾印识印(四))

于是乎想起这枚。石头是寿山,钮折而接之。细看边款:甲午秋得汉祀三公碑作此印记之 小松。

小松了得!与丁敬并称“丁黄。巧了,受骗之边款落款为“钝叟,乃丁敬。

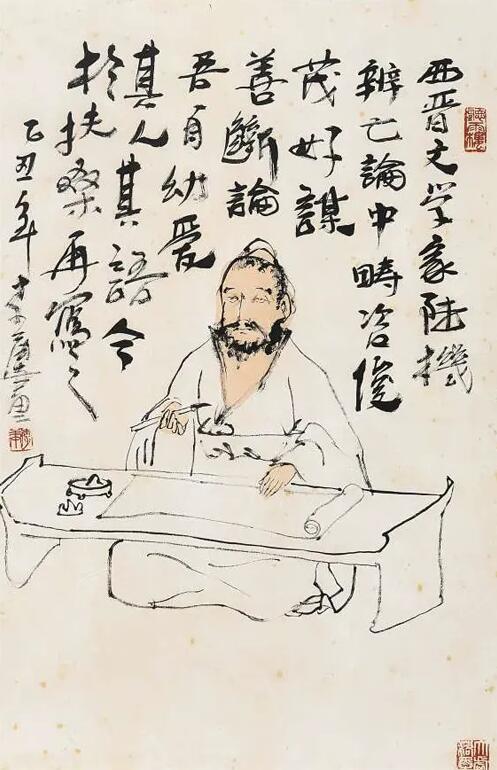

黄易(1744年-1802年),字大易、大业,号小松、秋庵、秋影庵主、莲宗弟子、散花滩人等,浙江仁和(今浙江杭州)人。清朝篆刻家,书法家。

师事丁敬,与之合称“丁黄派”。西泠八家之一,人们一般习惯把丁敬、蒋仁、黄易、奚冈四个人称为前四家。篆刻较丁敬又有创新,有“蒋仁尚拙,黄易尚巧”之说。他的“小心落墨、大胆奏刀”,深得个中三昧。著有《小蓬莱阁金石文字》《秋影庵主印谱》。书法最精隶书,结体参钟鼎法,颇古雅。

甲午,在黄易生卒之间只能是1774年。此时黄易(小松)30岁。

一一一一一一一一一一一一一一

东汉《祀三公山碑》早期拓本流传及其影响

撰稿人:桑椹

位于今河北元氏县境内的东汉《祀三公山碑》,是汉碑中对后世影响较大的一种篆书碑刻。据黄易《小蓬莱阁金石文字》中相关题跋所载,此碑系乾隆三十九年(1774年)由当时的元氏县令王治岐访得。然而,查《同治元氏县志》“历任县令任职表”一栏,记录的王治岐出任元氏县令的时间却是在乾隆四十二年(1777年),与黄易所言得碑时间相差有三年。黄易本人对于这块碑石出土的经过似也存在两个不同版本的说法。他在《秋V题跋》中的说:“余客南宫时,寄书杨君鹤洲拓元氏诸刻,旋得古篆碑一通,磨泐已甚,细辨乃汉祀三公山篆文……此碑久在野中,前人所未录,恐致湮没。亟烦元氏令王君移置城内龙化寺,与汉白石碑同置一处,为王君作《寿古图》记其事。”黄易所绘《得碑十二图》中有一幅即“三公山移碑图”。上有黄易自跋,与《秋V题跋》说法相近。又黄易有一方著名的鉴藏印章“小松所得金石”,此印即为纪念访得《祀三公山碑》一事而刻,边款曰:“乾隆甲午秋,得汉祀三公山碑于元氏县。属王明府移置龙化寺,作此印纪之。”从行文语气来看,显然视之为个人所访得。综合以上材料推断,笔者以为,比较接近历史真相的得碑过程很可能如下:乾隆三十九年,黄易委托友人杨鹤洲在元氏县访得此碑。杨氏将拓本寄与黄易,由黄易考证内容,并作释文。乾隆四十二年,也就是三年后,王治岐出任元氏县令,黄易即嘱咐他将碑石移置城内,与旧有的《白石神君碑》一起集中存放。由于黄易本人当时尚在南宫为幕客,而王治岐即为元氏地方官吏,又实际主持了移碑一事,故将碑石的发现权谦让于后者,似也合乎情理。不过,在相对私人性质的题跋以及印款中,黄易便少了这份顾忌,理所当然地将这块碑的发现看作是他个人访碑生涯中的一大收获,而且,这也是迄今所知黄易所访得的第一块重要汉碑。

论文主体部分是有关《祀三公山碑》拓本的流传情况,以及各家考释之辩证。在早期拓本流播过程中,黄易是一个核心人物。早期各家的考释所采用的底本也多直接或间接地来自于黄易的馈赠。汉代篆书石刻在当时出土不多,所以,像《祀三公山碑》这样有近二百字的完整碑刻一经出土,便引起了书法篆刻界的注意。最早将《祀三公山碑》引入创作实践的书家当推邓石如。自邓石如开风气之先,后世临习此碑的书法及篆刻名家不乏其人,其中尤以齐白石影响最大。民国初年,艺苑真赏社、有正书局、中华书局等一些出版机构曾先后出版过一大批碑字集联性质的工具书,影响广泛。如民国七年,上海艺苑真赏社版秦文锦所编《联拓大观》丛书,其中即有《汉祀三公山碑》一种。此书据拓本剪字排贴,分成五言、六言、七言、八言,共计五十联,一百句。民国年间不少书家,如齐白石、来楚生等创作的临《祀三公山碑》集联书法即摘抄自此书。这类工具书的出版与流行,一方面方便了书家的创作,免去了书家自己撰句及安排字体结构的烦劳,对于一般性的应酬而言极为便利。但另一方面,出版社在摘录碑字过程中往往会做一番技术处理,相较原拓本,不仅字形有所缩小,笔画也多经过描补。总之,与原碑字体差距明显。此外,由于编者水平所限,释文方面也时见错误。民国年间出版的这批碑字集联性质的工具书,对于当时的楹联书法创作究竟产生了何种影响?这是一个饶有趣味,且亦值得进一步探讨的课题。

(作者单位:浙江省博物馆书画部 E-mail:sang_shen1@sina.com)

再见真佛。

李逵在此,李鬼现形。得“李鬼”虽未付学费,倒也学得不少东东啊l

书法发展年表

编辑本段书法字体概览

书法字体分类 书法字体代表作 书法家 参考年代

篆 书 泰山刻石 李斯 秦公元前219年

隶 书 褒斜道刻石 佚名 汉公元63年

草 书 索靖 草书状 晋公元239―303年

楷 书 宣示表 钟繇 三 国公元151―230年

行 书 兰亭序 王羲之 东晋公元303―361年

编辑本段书法字体对照表

书 体 点 画 结 构 取 势 运 笔 起 笔 收 笔 折 笔

篆书体 没变化 正 右上 没变化 藏锋 回锋 不停

楷书体 有变化 正 右上 有变化 藏锋 回锋 停顿

隶书体 有变化 正 右上 有变化 藏锋 回锋 停顿

行书体 有变化 变 变化 有变化 变化 变化 不停

草书体 有变化 变 变化 有变化 变化 变化 不停

马书体 有变化 侧 右下 有变化 露锋 露锋 不停

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。

编辑本段书法字体分类

篆书体

中国先秦伏羲氏时期,就产生了文字。考古学家论证是在龟甲、兽骨上刻画的甲骨文。因其是用以占卜、预测吉凶祸福,故称卜辞。但其已具备中国书法艺术的基本要素:用笔、结构、章法等。殷周时 期,铸刻在钟鼎彝器上的铭文即金文又称钟鼎文广泛流行。秦始皇大统后,统称为小篆,也称 秦篆,所谓篆书,其实就是掾书,就是官书。是一种规范化的官方文书通用字体。据文献记载。秦以前汉字书体并无专门名称。而小篆是由春秋战国时代的秦国文字逐渐演变而成的。由于是官书。小篆只适合于隆重的场合。如记功刻石。叔量诏版。兵虎符之类。标谁篆书体的体式是排列整齐。行笔圆转。线条匀净而长。

呈现出庄严美丽的风格。与甲骨文、金文相比,具有这样一些基本特征:字形修长。而且紧画 向下引伸。构成上密下疏的视觉错感。这与自上而下的章法布局也有关系。线条匀称无论点画长短。笔画均呈粗细划一的状态。这种在力度。速度都很匀平的运笔。给人以纯净简约的美感这两种特征。加之字体 结构的趋简约固定的倾向。小篆书体的章法布局更能形成纵横成行的序性。秦篆有圆笔方笔之别。圆笔以 秦刻石为代表。方笔以秦诏版权量为代表。为秦篆之俗体。汉魏之际是秦篆的强弩之末。除用于碑铭篆额 和器物款识之外。难得有独立的篆书。唐篆。因李阳冰出而复苏。仁秦篆的浑厚宏伟之气已荡然无存。宋代金石之学和元朝的复古书风。使用权篆书得以起微潮。以篆书著称者不乏其人但乏超越之力。明代承元之风。步趋持平。清朝篆书百花斗艳。进入了推唐超秦的大繁荣阶段。

大篆

先有大篆后有小篆。早在六十多年前,陶器上刻划的符号和描绘物象的图画就具有文字的雏型,随后在漫长的发展中,产生的象形(图画)文字。三千年前的殷商时代,在龟甲兽骨上刻划的文字,即甲骨文,书法细劲挺直,笔画无顿挫轻重。商周时代,出现的铸在钟、鼎、货币、兵器等青铜器上的铭文 称为 金文或钟鼎文。书法渐趋整齐,风格圆转浑厚,字形变化丰富,参差不一。春秋战国时代,刻在石簋、石鼓上的文字叫做石鼓文。笔划雄强而凝重,结体略呈方形,风格典丽峻奇。上述的甲骨、金文、石鼓文,秦代称之为大篆。

小篆

公元前二二一年,秦始皇统一中国。由丞相李斯整理,简化 统一字体,后人称之为小篆。小篆 字体略长而整齐笔划圆匀秀美。 (2)代表人物 小篆的鼻祖--李斯,字通古,战国时代上蔡人(今河南上蔡县)。后做了秦相,整理制定了秦代的标准书体小篆。现存于西安碑林的《峄山碑》,系宋代摹刻。所书的刻石多已毁没。存世的原石仅两块

代表人物

李斯,生年不详,卒于秦二世二年(公元前二○八年)。秦政治家、书法家。楚国上蔡《今河南省汝南县北》人。曾跟战国名儒荀卿学帝王术,后上《谏逐客书》,为秦始皇重用。始皇统一天下后,李斯为丞相助秦始皇定郡县制,又作《仓颉篇》七章,变大篆为小篆,统一文字,结束了春秋战国以来的文字异形,为今天的方块汉字奠定了发展基础。相传秦代金、石刻文都出自李斯之手。金刻有权、量、诏版,石刻有峄山、泰山、琅琊台、之罘、碣石、会稽。皆为小篆的标准体。李斯后为赵高所诬,腰斩于咸阳,时年约七十岁。李斯所处的秦代是我国历史上的一个重要时期,秦始皇灭六国,统一天下,将春秋战国时期的混乱局面一扫而平。百废待兴,因此秦国有众所周知的七个统一,其中文字是非常重要的一项,而李斯的小篆便是在秦国原有篆书基础上统二八国文字的结晶。因而秦代书法最著名的便是以秦小篆书体所书之刻石文字。端庄、凝重乃至有几分肃穆之感的秦刻石,向我们揭示出当年在中央集权专制统治下秦帝国的概况。统一后的秦国强大异常,表现在书体文字中也必然与之相适应。因而秦小篆的线条在用笔特征上讲究委婉圆转,要求点画粗细匀称。从形体特征看,秦小篆书体己存有比较固定的笔形,其断笔之收缩也有一定的规律性。因之在点与曲线、直线组合而成字形时,也带有符号性的特点。但随着历史的推移与选择,秦小篆这种用于特殊场合的书体并没有纳入汉字形体变迁的轨道,而是析离于汉字形体变迁的规律之外,成为一种『殿堂式』的书体,为宫廷、庙堂、陵墓(碑之篆额)……乃至印文之用。因此值得注意的是虽然秦小篆游离于实用范畴之外,然而在中国书法史上的『绵延不绝』却使它在整部中国书史中都占据了非常突出的地位。秦始皇统二八国后,于次年起巡视各地,途中登邹峄山(亦称峄山)时所立的第一块刻石便是峄山刻石。因年代久远,原石已佚,亦无拓本存世。传世的拓本只有两本,一为宋淳化四年(公元九九三年),郑文宝据南唐徐铉摹本重刻于长安的『长安本气另一为元代申屠驷据郑文宝本重刻于绍兴的『绍兴本气这些拓本的字迹与现存的泰山刻石、琅琊台刻石略有差异,别添一番情趣。其笔划更似『玉箸气粗细均匀,圆润挺拔,结构端庄、凝重,有略胜于其它刻石之处。本书选用了《峄山碑》中的范字加以分析,同时对范字的破损处进行了修补,学习者可一目了然地掌握《峄山碑》的用笔与结构特征,从而为创作 打好较为坚实的基础。

楷书体

郑道昭(?~516)北朝魏诗人、书法家。字僖伯。荥阳开封(今属河南)人。北魏大臣郑羲幼子。孝文帝时,官至通直散骑常侍。太和十九年(495)随孝文帝南征,在悬瓠君臣联句作歌,传为佳话。宣武帝初,迁秘书监,因从弟郑思和事株连,出为光州刺史,转青州刺史。后复入为秘书监。死后追赠镇北将军、相州刺史,谥文恭。 在北朝文学开始兴起之际,郑道昭是较有成就的诗人之一。其诗长于写景,略具清拔之气,风格与南朝的谢灵运和鲍照相近,跟其他北朝诗人模仿齐梁不同。如《与道俗□人出莱城东南九里登云峰山论经书》的双阙承汉开,绝□虹萦□;涧□禽朝迷,窦狭鸟过亟,《登云峰山观海岛》的山游悦遥赏,观沧眺白沙,笔力劲健,较有气势。他的文章,两篇是章表,无甚特色,仅《天柱山铭》尚有文采。 《魏书・郑羲附道昭传》说他好为诗赋,凡数十篇,但今仅存诗4首,文3篇。辑入逯钦立的《先秦汉魏晋南北朝诗》和严可均的《全上古三代秦汉三国六朝文》。 郑道昭喜欢修身养性,炼气化丹,曾于延昌元年(512年)在莱州大基山依车、西、南、北、中虚设青烟寺、白云堂、宋阳台、玄灵宫、中明坛等炼气之处,并刻字志之,还做了一首《置仙坛诗》题刻于壁。从此,莱州云峰山、大基山光彩大增,名扬四海。熠熠生辉的石刻,使海内外游人墨客向往。

隶书体

全称《汉鲁相韩性炜酌砝衿鞅贰⒂殖啤逗鞲鬃用肀搿堵诚嗪懈囱帐萧矸⒈贰逗斜返取:河朗俣辏156年)刻,隶书。纵227.2厘米,横102.4厘米。藏山东曲阜孔庙。 无额。四面刻,均为隶书。碑阳十六行,行三十六字,文后有韩械染湃颂饷1跫傲讲嘟蕴饷 此碑自宋至今著录最多,是一件书法艺术性很高的作品,历来被推为隶书极则。书风细劲雄健,端严而峻逸,方整秀丽兼而有之。碑之后半部及碑阴是其最精彩部分。艺术价值极高。一向被认为是汉碑中经典之作。明郭宗昌《金石史》评云:“汉隶当以《孔庙礼器碑》为第一”,“其字画之妙,非笔非手,古雅无前,若得之神功,非由人造,所谓‘星流电转,纤逾植发’尚未足形容也。汉诸碑结体命意,皆可仿佛,独此碑如河汉,可望不可即也。”清王澍《虚舟题跋》评云:“隶法以汉为奇,每碑各出一奇,莫有同者;而此碑尤为奇绝,瘦劲如铁,变化若龙,一字一奇,不可端倪。”又说,“唯《韩小肺廾啦槐福晕宄从皱倬晕倬⑷从炙嗬āW杂蟹至ヒ岳矗谐钊绱吮摺!鼻逖钍鼐匆菜担骸昂毫ト纭犊ò钡馈贰堆罹潘獭分啵孕郧槭ふ咭玻弧毒熬贰堵尘贰斗饬健分啵孕沃适ふ咭玻患嬷呶┩拼吮R壑⑵嫦沼谄秸⑹栊阌谘厦埽阅岩病!(《平碑记》)此碑字口完整,碑侧之字锋如新,尤其飘逸多姿,纵横迭宕,更为书家所激赏。攻汉隶者,多以《礼器》为楷模。 《礼器碑》所传拓本甚多。明拓断裂适当垂处,不遑写下一字,而引上脚使长,又与是碑‘年’字不同。”

行书体

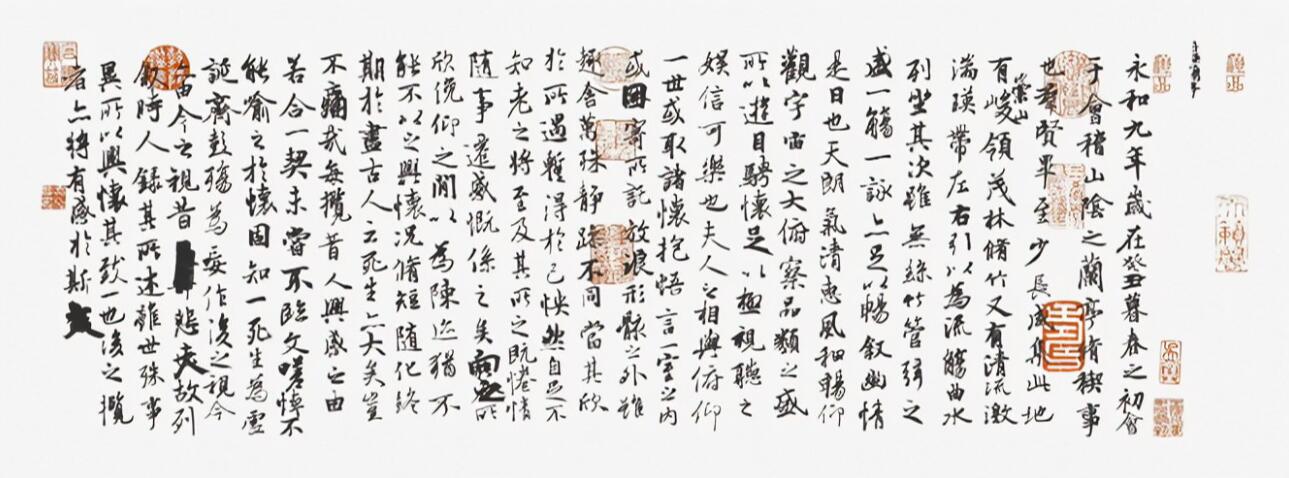

《兰亭序》是东晋右军将军王羲之51岁时的得意之笔,记述了他与当朝众多达官显贵、文人墨客雅集兰亭、修G事也的壮观景象,抒发了他对人之生死、修短随化的感叹。崇山峻岭之下,茂林修竹之边,乘带酒意,挥毫泼墨,为众人诗赋草成序文,文章清新优美,书法遒健飘逸。被历代书界奉为极品。宋代书法大家米芾称其为“中国行书第一帖”。王羲之因此也被后世尊为“书圣”。后人在研究其书法艺术时赞誉颇多:“点画秀美,行气流畅”,“清风出袖,明月入怀”,“飘若浮云,矫若惊龙”,“遒媚劲健,绝代所无”,“贵越群品,古今莫二”。确实如此,传说王羲之以后也曾再书《兰亭序》,但均逊色于原作,所以《兰亭序》原稿一直为王羲之视为传家之宝,为王氏后代收藏,传至王羲之第七代时被唐太宗李世民“骗”入朝廷,唐太宗得《兰亭序》后,曾诏名手赵模、冯承素、虞世南、褚遂良等人钩摹数个乱真副本,分赐亲贵近臣,之后民间也广为临摹,但无一胜过王的原作,所以《兰亭序》真迹被唐太宗视为稀世珍品而最终殉葬,这更让后世对《兰亭序》原作崇敬不已,冠以中国书法第一帖的美名实在无可争议。

草书体

怀素(725~785),字藏真,俗姓钱,永州零陵(今湖南零陵)人。以“狂草”名世。自幼出家为僧,经禅之暇,爱好书法,刻苦临池,采蕉叶练字,木板为纸,板穿叶尽,秃笔成冢,其后笔走龙蛇,满纸云烟,王公名流也都爱结交这个狂僧。鲁公(颜真卿)亦为之心折,与师旦夕切磋笔法,获益良多。他性情疏放,好饮酒,酒酣兴发,于寺壁里墙,衣裳器具,无不书之,自言“饮酒以养性,草书以畅志”。与张旭时与张旭齐名,合称“颠张狂素”。怀素草书,笔法瘦劲,飞动自然,如骤雨旋风,随手万变。他的书法虽率意颠逸,千变万化,而法度具备。怀素与张旭形成唐代书法双峰并峙的局面,也是中国草书史上两座不可企及的高峰。传世书迹有《自叙帖》、《苦笋帖》、《食鱼帖》、《圣母帖》、《论书帖》、《大草千文》、《小草千文》诸帖。其中《食鱼帖》极为瘦削,骨力强健,谨严沉着。而《自叙帖》其书由于与书《食鱼帖》时心情不同,风韵荡漾。真是各尽其妙。米芾《海岳书评》:“怀素如壮士拨剑,神采动人,而回旋进退,莫不中节。”唐代诗人多有赞颂,如李白有《草书歌行》,曼冀有《怀素上人草书歌》。

马书体

马书,亦称马体、马书体、马体书法,为当代书法家马永安所创。马书,是在继承传统书法的基础上产生的一种新书体。与传统书法对比,六个标准,有五个标准完全区别于传统书法,是一种全新的概念和书体。 马永安,1956年出生于河南省上蔡县,74年参加工作,81年大学毕业留京工作,先后在人民日报、广电部和文化部等单位做记者编辑工作,并担任过中国国际书画艺术研究会和中国亚视书画院等艺术社团的副秘书长、秘书长等职务,其间发表过文学作品、书画作品若干。于2002年发表《马永安发现方周率》,2003年撰写《SARS克星PH值》。2003年后,主要从事书画创作、研究与教学,并负责书画艺术的日常管理和行政工作。2005年被聘为华夏艺术学院教授,2006年被聘为南昌滕王阁词赋研究所顾问,2007年担任中国书法艺术家协会秘书长兼副主席,中国美术艺术家协会副主席,2008年担任中国艺术收藏家协会会长、龙顺成美术馆馆长,2009年担任中国书法艺术家协会执行主席。2009年7月,马永安的书法,被中国书法新天地研究中心命名为“马氏书法”,并入编《现代书谱》。2010年2月13日,马永安的书法经过专家论证认定,通过并获得中国国家版权局办法的登记注册证书,正式被命名为《马体书法》,成为继中国书法行书体、草书体、隶书体、篆书体和开书体五种书体之后的第六种书体――马体。马体书法对中国书法的影响是极为深刻的,这在今后的发展中,我们也会越来越清楚地认识到这一点。 马体书法的结构,以正书为基础,侧书(以前没有这个提法,是相对正书而言)为辅助,正侧互用,生动鲜活。传统书法,楷书是楷书,草书是草书,正侧分明,略显呆板。 马体书法的取势,左高右低,取顺势,舒展流畅,符合主流审美取向,更吸引眼球,为之一振。传统书法,几千年不变,都是左低右高,取的是逆势,有受阻之象,不顺畅,不符合人类憧憬美好的审美理想。 马体书法的运笔,停顿少无折笔,运用篆书草书的笔法,顺势运笔,流畅自然,毫无做作,开拓了书法艺术更广阔的审美空间。传统书法,因为运笔取逆势,只能用折笔才能完成书写,折笔多起笔多,缺少柔顺。正书过刚过死,草书有走另一极端。这些,都不符合传统的哲学思想,根本上违背了主题的审美意识。 马体书法的点画,变化丰富,与传统书法相比,反其道而行之,更是一种发明和创造。马体书法,入笔盘笔,细如纤丝,笔锋在外。收笔若轻若重,轻若毫发,重若阵云,万毫齐发,收笔不收锋,势如破竹,痛快淋漓,一泻千里,给人愉悦之感。传统书法,千古一法,欲右先左,欲上先下,无往不收。人人固守因袭,毫无生气。 宋代大书法家米芾讲,“善书者,得一笔足以”。马体书法,从结构、取势、运笔和点画,都形成了自己独特的风格。

-

一、红山文化的发源地在哪里? 凌源作为红山文化发源地,历史悠久,人杰地灵,地处辽冀蒙交界地带,自古以来就是东北与中原进行经济文化交流的天然通道。 二、赤峰旅游景观共有多

-

苏轼书法思想对后世有哪些重要影响 东坡书,如老熊当道,百兽畏伏。黄门书视伯氏,不无小愧邪? 秦少游书,如水边游女,顾影自媚。 黄太史书,如高人胜士,望之令人敬叹。 米老书,如小字莫作

-

一、硬笔书法等级考试内容是什么呢? 硬笔书法二级考试内容为:完成一幅 不少于 40 字作品,考试时间 90 分钟。 考试要求: 一、整篇幅的要求。 1、书写正确、端正。 2、标点符号

-

硬笔书法考级主要分为9级,前1~3级为初级,4~6级备空为中级,7~9级为高级,初级考核书法的基本临摹,中级考核硬笔书法的实用技能,高级则考核硬笔书法的创作水平。