《心经》属传统文化经典吗?为什么?

儒学观《心经》

儒家和佛家证得的本体是一个,两家的理想不同使得侧重点不同,佛家侧重本体的空寂,儒家侧重空寂本体中的生机。

周围有很多朋友喜欢《心经》,但很少知道它想表达的真义,以至于这么博大精深的文章被肤浅化了。空其实是真空妙有的空,有的朋友把空当成一无所有,成了顽空断灭见,甚至以恶为善。

善恶是个很深奥的问题,主要在于内在气机状态,在于一心之动用。 生机周流有则不乱是善,生机滞碍私心乍动是恶。至善和真空是本质存在不可分的两方面。故真正的空即随处鸢飞鱼跃。

《心经》是对浩瀚的大般若经的概括总结。主旨有三,关于存在,本质和现象。

其一、宇宙本体是恒常存在的,故不生不灭,不垢不净,不增不减。这在哲学中即存在。

其二、宇宙万物的现象(事)和本质(理)是统一的,故色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。

其三、如何认识到宇宙万物本质?需心无挂碍即无住,需无智亦无得即无相,需行深般若波罗蜜多即无念,无者无妄念,念者念真如,廓然无圣,荡然无相。

要直观到存在与本质,佛家大乘有两条路径,一条是大乘空宗的破相显性,一条是大乘有宗的转识成智,认为三界唯心,万法唯识。

还有第三条大中至正的路径,中国儒家和后世禅宗注重直接显性。如何理解性?如物有物性,人有人性,性在宇宙天地为存在,在万物为本质。

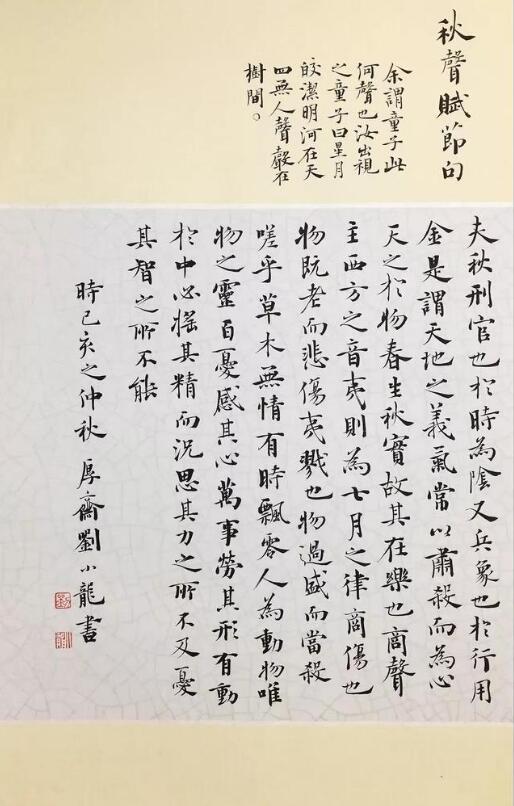

《心经》是传统文化经典。《心经》全文共260字,它的全称是《般若波罗蜜多心经》。如果说《金刚经》是大乘佛法的精华,那《心经》就是精华中的精华,意思即是说,它就是整个大乘佛法的中心思想。

一、我们中国的传统文化源远流长,总结起来基本上可以说是三家,即是我们常说的释、儒、道。

这三家的思想学说润物细无声般地滋润着我们每个炎黄子孙,对我们的生活习惯,思维方式,艺术文学创作,建筑医学等等有着非常巨大的影响。

《心经》属于佛学著作,自然就是属于传统文化经典。历朝历代,通过阅读它而得到开悟的人,数不胜数。

二、《心经》有传统的哲学类作品特性,但它又高于哲学,并有宗教色彩。这种特性使得文人骚客喜欢去钻研它,又使得信徒去顶礼膜拜它。这种特性更让它在历史的沧桑中,它从来屹立不倒,为人们时时处处所喜爱。

《心经》说了什么? 【观自在】

它一开始就是观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空……直接教人内观自己本有的“自在”,即是我们每个人的自性,但是这种自性,累世累劫由于一念无明、能所的作用,生出了五蕴,我们被五蕴捆绑住而轮回不得解脱。当懂得观照后,这个五蕴,即色、受、想、行、识,实际上是空的,五蕴仅是我们自性的无明映像。

【诸法空相】

舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减…… 我们的自性,本自具有的佛性,是如如不动的,从来不会有生有灭的二元对立,也不会有垢与净的性质划分,也不会有增增减减的量的多与少。

【十二因缘、四圣谛】

无无明亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽,无苦集灭道,无智亦无得。…… 佛陀早期说法,因为因材施教,对症下药,所以提出十二因缘,四圣谛的说法。到了后期,机缘成熟,就否定了这些说法,并道出了这些说法是权宜说,是方便说,实际上到了最后,无法可说。

这一点,《金刚经》第七品无得无分说上说得很清楚:须菩提,于意云何。如来得阿耨多罗三藐三菩提耶,如来有所说法耶。须菩提言,如我解佛所说义,无有定法,名阿耨多罗三藐三菩提,亦无有定法如来可说。何以故,如来所说法,皆不可取,不可说,非法非非法。所以者何,一切贤圣,皆以无为法而有差别。

【揭谛】

揭谛揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

去吧去吧,每一个人依靠波罗蜜的智慧,到达解脱的彼岸去。 以上就是我个人对《心经》的理解与感悟,佛学高深莫测,但是常去解读与修行,非常有益于我们的身心,非常有利于度化自己与别人。如果我文中有不足的地方,欢迎诸位看官不吝赐教,感恩感谢。

-

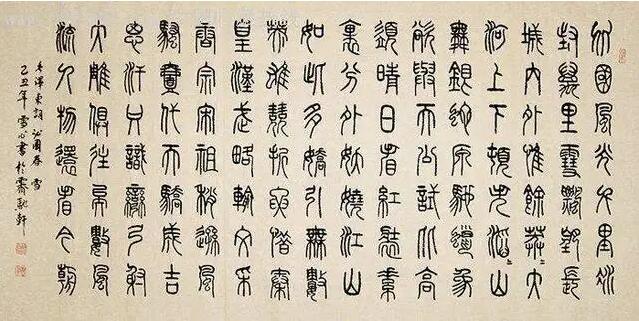

米芾(1051-1107),北宋著名书法家、书画理论家,鉴赏家毕虚枝、收藏家。初名黻,后改芾,字元章,时人号襄阳漫士、海岳外史,自号鹿门居士。祖籍太原(今山西太原),后迁居湖北襄阳,长期居润州(今

-

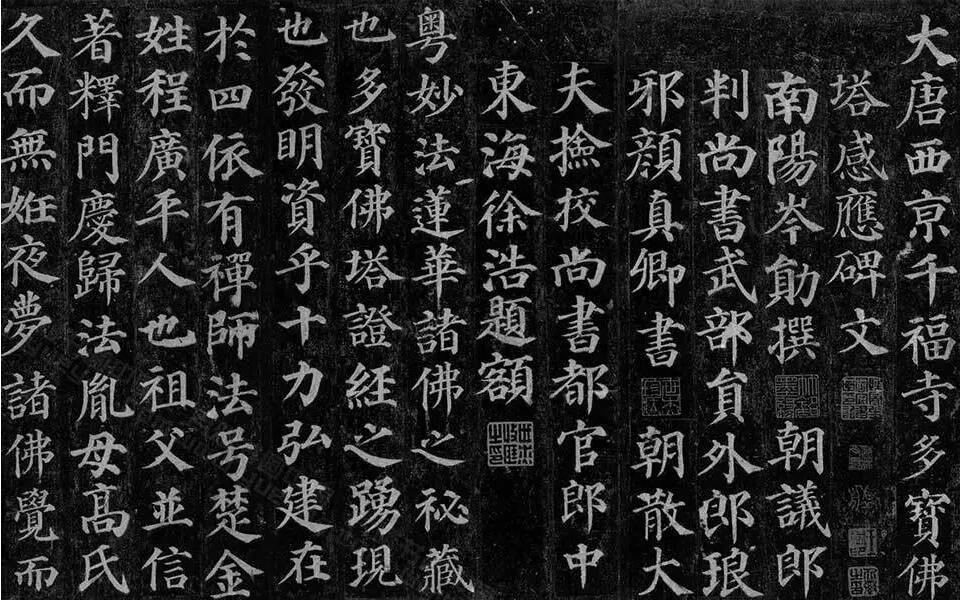

一、王羲之的简历 东晋书法家,字逸少,号澹斋,汉族,祖籍琅琊临沂(今属山东),后迁会稽(今浙江绍兴),晚年隐居剡县金乱稿庭,中国东晋书法家,有书圣之称。历任秘书郞、宁远将军、江州刺史。

-

一、杨凝式是哪个朝代的 杨凝式(873年-954年),字景度,号虚白,华州华阴(今陕西华阴)人。唐末五代时期宰相、书法家,门下侍郎杨涉之子。 唐昭宗时进士,官秘书郎,后历仕后梁、唐、晋、汉、

-

最早统一汉字的书法家是谁 我国目前发现的最早汉字甲骨文.汉字的类型有小篆,隶书,楷书. 我国古代的书法家 书圣:王羲之 宋四大书家:苏黄米蔡 (苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄).一说